“Quella volta che la maestra mi chiese: ma voi ebrei non avete la coda?”: Cesare Finzi si racconta

di Andrea Musacci

Da una vita normale, scandita dalle ore a scuola, trascorse nel caldo nido della comunità, con i propri famigliari, nel negozio del padre, fino a venire a conoscenza, dal giornale, di essere diversi, dunque degni di esclusione dal consorzio umano.

E di conseguenza dover sopportare derisione, odio, l’essere considerati simili a bestie, degni di un disprezzo del quale non provar vergogna.

Cesare Finzi, nato nel 1930 a Ferrara, cardiologo in pensione, faentino d’adozione, ha vissuto tutto questo, e da anni è impegnato a raccontare la sua testimonianza di vita soprattutto ai più giovani (testimonianza lasciata anche in un libro, “Il giorno che cambiò la mia vita”). Ma la commozione, il dolore traspaiono intatti dalla voce e dagli occhi. L’ultima occasione è stata nel pomeriggio del 4 settembre scorso, quando nella Sala Estense di Ferrara si è

svolto l’incontro “Pratiche formative sulla Shoah e sui diritti umani”, conferenza aperta a tutti ma pensata soprattutto per i docenti. La conferenza era parte del secondo seminario residenziale in programma in quei giorni a Ferrara, pensato per offrire a un gruppo di docenti delle scuole secondarie di secondo grado da tutta Italia gli strumenti per l’educazione alla cittadinanza attiva e il Giorno della Memoria.

L’evento, introdotto e moderato dal vicepresidente della Comunità ebraica di Ferrara, Massimo Acanfora Torrefranca, è stato organizzato da The Olga Lengyel Institute for Holocaust Studies and Human Rights – TOLI e la Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea – CDEC, in collaborazione con il Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah – MEIS e con l’Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara – ISCO.

“Sono nato e cresciuto in una famiglia ebraica, mio padre Enzo era ferrarese, mia madre mantovana. Una famiglia nella quale l’ebraismo era vissuto con una certa liberalità, pur essendo legata alle proprie radici. A quei tempi a Ferrara – ricorda Finzi – vi erano 4 sinagoghe, circa 700 ebrei (ancora nel ’37, mentre nel ’43 saranno la metà, e di questi, oltre 100 saranno deportati), di cui una parte rivestiva ruoli di rilievo nella pubblica amministrazione” – basti pensare ad esempio al direttore di CARIFE, del Consorzio agrario, al Podestà Ravenna, ai presidi dei Licei Scientifico e Classico.

“Mio padre aveva ereditato da suo padre la profumeria in via Mazzini, la prima nella nostra città (dove oggi c’è ancora una profumeria, “Limoni”, ndr), che un tempo era anche e soprattutto una cartoleria e tabaccheria”. Enzo era uno dei tanti ebrei fieramente patriottici, riconoscenti all’Italia unita di aver loro concesso diritti e libertà. “Nel ’15 mio padre scappò di casa pur di arruolarsi nell’esercito” durante la Grande Guerra. “A Ferrara fu tra i primi a prendere la tessera del Partito fascista, un giorno la ritrovai, era la numero 12”, convinto di agire da patriota, “ma nel ’23, dopo l’omicidio di don Minzoni, scelse di uscire dal Partito”.

“Fino all’anno scolastico 1937-’38 frequentai la scuola ebraica di via Vignatagliata”, ha proseguito. “Per sostenere l’esame di accesso al 4° anno delle Elementari (una volta funzionava così) andai dunque in una scuola pubblica. Ma il 3 settembre 1938, tornando a casa, aprii il quotidiano e lessi: ‘Insegnanti e studenti ebrei esclusi dalle scuole governative e pareggiate’. Capii il concetto ma non il perché. Mio padre rimase frastornato. Ricordo ancora quando, nel

giugno ’40, sentii il celebre discorso di Mussolini (“Vincere! E vinceremo!”): ne rimasi sconvolto”.

Nella scuola di via Vignatagliata, fra gli insegnanti Finzi ebbe Giorgio e Matilde Bassani, Primo Lampronti (campione di boxe) e Riccardo Veneziani. “Nel ’43 andai a presentarmi alla scuola media di via Borgo dei Leoni, per sostenere gli esami conclusivi. Insieme a me vi era Nello Rietti, che morirà il 13 marzo ’45 nel campo di Buchenwald. Quel giorno a scuola vennero chiamati tutti i bambini presenti, ma non noi due. Chiedemmo allora spiegazioni al Preside: i

nostri nomi erano in fondo ai fogli, nell’ultima pagina. Una volta fatti entrare nell’aula, ci isolarono dagli altri, i quali, una volta saputo che eravamo ebrei, iniziarono a ridere, a fischiarci, a sbeffeggiarci. Era ‘normale’, dopo 5 anni che sentivano e leggevano che gli ebrei non erano del tutto umani, considerati più simili a bestie”.

Ma l’assurdità dell’ideologia antiebraica aveva intaccato anche l’umanità degli adulti, anche di persone laureate: “all’improvviso una giovane insegnante dice a me e Nello: ‘tanto non attaccherete la malattia’. ‘Quale malattia?’, chiesi. ‘Come, voi ebrei non avete la coda?’, rispose serafica, credendo davvero in quel che diceva”.

Poi nel luglio ’43 cadde il regime, ma le leggi razziali, anche con Badoglio, rimasero in vigore, e furono riprese dalla Repubblica Sociale Italiana: “per questo è corretto chiamarle non solo ‘leggi fasciste’ ma ‘leggi italiane’ ”. La notte dell’8 settembre dello stesso anno, subito dopo la firma dell’armistizio, il cugino 17enne di Cesare, Alberto, residente con la famiglia a Bolzano, esce a festeggiare. Viene riconosciuto, arrestato col padre, Renzo Carpi, portati nel carcere di Bolzano. Furono i primi ebrei italiani presi dai fascisti e consegnati ai tedeschi. La zia di Cesare, Lucia Rimini e la cugina Germana, di 16 anni, non vollero scappare. Furono presi con gli altri ebrei dell’Alto Adige la notte fra il 15 e 16 settembre. L’intera famiglia venne di fatto riunita nel campo di concentramento di Reichenau, e lì rimase fino al febbraio del ’44 quando vennero caricati su uno dei treni della morte. Solo di un’altra cuginetta, Olimpia, 3 anni e mezzo, era noto il destino: fu uccisa il giorno stesso dell’arrivo ad Auschwitz, il 7 marzo ’44, gasata e bruciata.

“Grazie a un altro mio parente, lo zio Renato – ha proseguito il racconto Finzi -, io e i miei famigliari di Ferrara ci salvammo, perché scappò e venne da noi per avvisarci. La notte fra il 13 e il 14 novembre del ’43 io, lui e mio padre con una fune ci calammo dalla finestra nel cortile del vicino per scappare da fascisti e carabinieri che erano venuti a prenderci.

Andammo a Gabicce – dove una persona riuscì a farci avere documenti falsi, privi del timbro di appartenenza alla razza ebraica – poi Mondaino, e poi sulle colline di Montefiore Conca.

Una volta finita la guerra, sono tornato a scuola, al terzo anno del Liceo Scientifico: i miei nuovi compagni mi hanno accettato come se fossi sempre stato loro amico: è anche grazie a questo che sono riuscito ad arrivare fino ad oggi”. E’ questo il ricordo più intenso – che ancora lo fa commuovere, spezzandogli la voce –, insieme a quello della cuginetta: “ogni mattina, da 75 anni, appena mi sveglio penso alla piccola Olimpia e ai miei cari che non ci sono più”.

Antisemitismo ieri e oggi

Dopo la proiezione di un video sulla storia dell’ebraismo italiano (normalmente proiettato al MEIS), il 4 settembre nella Sala Estense hanno preso la parola Simonetta Della Seta, Direttore del MEIS, la quale ha posto l’attenzione sull’importanza di ripercorrere tutta la storia dell’antisemitismo, le cui radici sono molto lontane, e Anna Quarzi, Presidente dell’ISCO (Istituto di Storia Contemporanea) di Ferrara. Quest’ultima ha ripercorso la storia degli insediamenti ebraici in Emilia-Romagna: i primi si registrano fra l’XI e il XX secolo d. C. fra Ravenna e Rimini, ma è nel XIV secolo che l’immigrazione ebraica aumenta nella nostra Regione, dal sud Italia e dal centro-nord Europa. Anche a Ferrara, per secoli gli ebrei hanno vissuto pacificamente, in particolare furono ben accolti nel periodo di Ercole I° d’Este. I ghetti a Ferrara come in altre città emiliano-romagnole (in tutto 32 località) verranno creati successivamente, sotto lo Stato Pontificio (a Ferrara, nel 1627).

Proseguendo, durante i moti risorgimentali e poi con l’unità d’Italia molti ebrei furono in prima linea, sentendosi a pieno titolo italiani, cittadini, partecipando anche in massa al primo conflitto mondiale.

Fino ad arrivare, appunto, all’antisemitismo di Stato, già anticipato da una campagna d’odio e, nella nostra città, nel ’37, da una schedatura degli ebrei residenti, anticipazione, grazie all’“intraprendenza” dei funzionari locali, delle leggi razziali (o, meglio, razziste).

Dopo l’intervento di Cesare Finzi e prima delle relazioni di cinque docenti formati da TOLI – Fondazione CDEC – ISCO, ha preso la parola la professoressa di Pedagogia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Milena Santerini, che ha affrontato il tema specifico dei discorsi d’odio oggi, in particolare sul web. Antisemitismo, antigitanismo, maschilismo, islamofobia, odio contro i migranti, razzismo, sono forme d’intolleranza tra loro correlate, e vanno

quindi combattute insieme: “non è vero che la scelta di un capro espiatorio mette ‘al sicuro’ altre categorie. Vale invece la logica dei vasi comunicanti, per cui l’odio si riverbera su ogni categoria considerata ‘altra’, ‘diversa’ ”, ‘inferiore’, attraverso parole e discorsi d’odio che, la storia ce lo insegna (ma spesso, come si dice, non ha allievi…), preparano le azioni. È importante dunque prevenire, non solo reprimere legalmente e legare i discorsi d’odio del passato a quelli del presente.

Altri contenuti

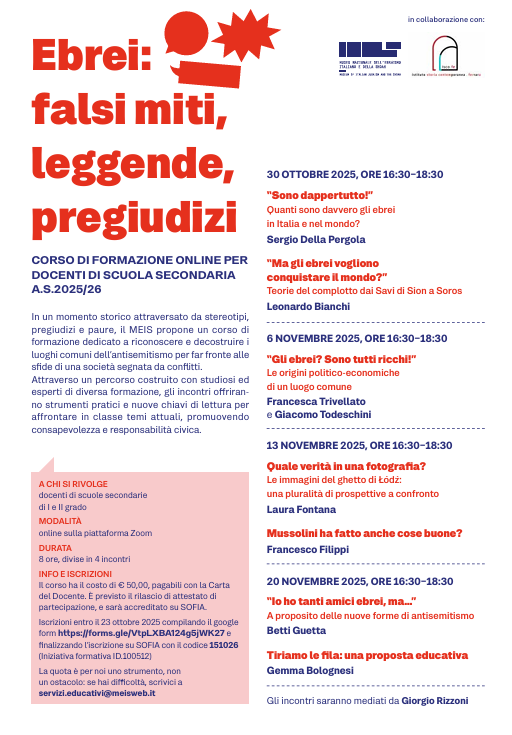

Formazione online per gli insegnanti delle scuole secondarie

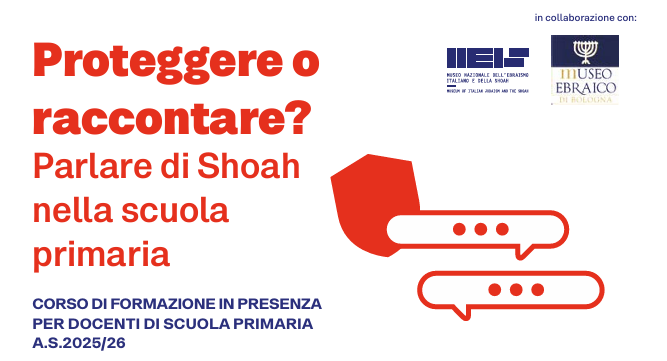

Fomazione per gli insegnanti della scuola primaria

Al MEIS ritorna la Giornata Europea della Cultura Ebraica

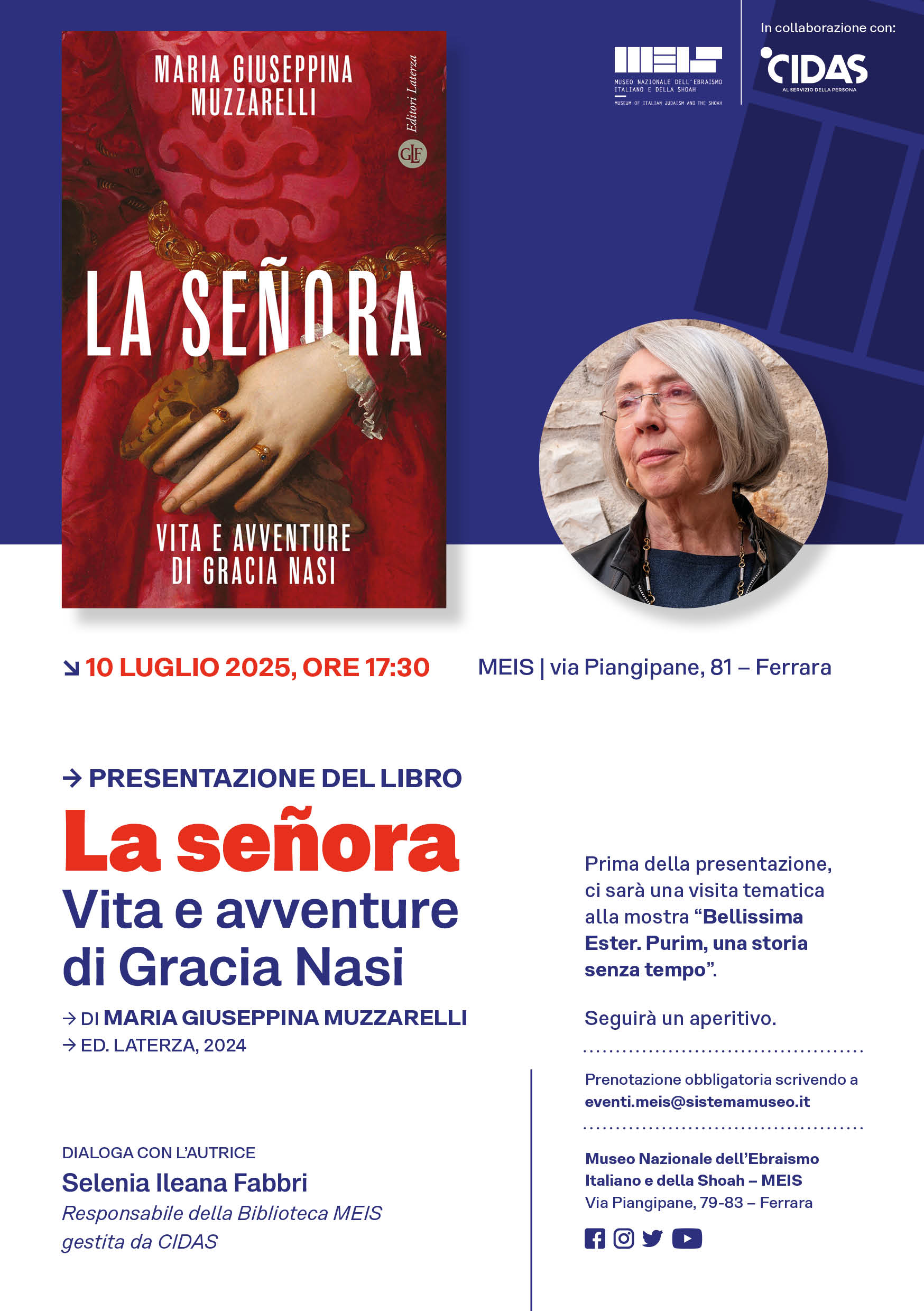

10 luglio, evento in presenza