Parole ebraiche scritte in punta di pennello

Giulio Busi

Dopo la mostra d’inaugurazione, nel 2017, su I primi mille anni dell’ebraismo italiano, con Il Rinascimento parla ebraico il Museo Nazionale dell’Ebraismo italiano e della Shoah di Ferrara, diretto da Simonetta Della Seta, affronta uno dei periodi più importanti della storia culturale della nostra Penisola. Il Rinascimento è senza dubbio un’epoca decisiva per la creazione dell’identità italiana, sia per l’ineguagliata creatività artistica sia per il valore simbolico e per l’influsso esercitato sull’intera costruzione storica e intellettuale, al di qua e al di là delle Alpi.

È una stagione, quella rinascimentale, che accoglie in sé esperienze multiple: incontri, scontri, momenti armonici e brusche cesure. Non a caso, nella storiografia più recente, si parla talvolta di “Rinascimenti”, per sottolineare queste sfaccettature della vita intellettuale alle soglie della modernità. Il laboratorio plurale del Rinascimento ha parecchio da insegnare anche al nostro presente, sempre più multiculturale. Non perché la storia si ripeta, e il passato possa essere imitato. Ma perché una società aperta deve sapersi interrogare sulle radici molteplici della propria vitalità. Il Rinascimento parla ebraico racconta questa stagione attraverso un dialogo. Da una parte ascoltiamo la voce della società maggioritaria cristiana, con la fitta rete dei centri maggiori, delle corti, delle città e degli stati territoriali in serrata competizione tra loro per il primato politico, economico, artistico. L’altra voce che cogliamo, in tutta la sua forza ed espressività, è quella degli ebrei italiani. Con la loro storia già lunga alle spalle, la diffusione ormai capillare sul territorio, con la propria forte autonomia e con la spinta a partecipare al comune slancio di rinnovamento.

Gli ebrei, durante il Rinascimento, c’erano. In prima fila, attivi e intraprendenti. E hanno contato parecchio. Certo, hanno preso, imitato, riprodotto. Ma hanno anche dato, influenzato, ispirato.

Sebbene l’ebraismo abbia rappresentato un elemento costitutivo del panorama rinascimentale, non è stato finora messo sufficientemente in luce il carattere complessivo del confronto tra la rinnovata tradizione cristiana e l’identità giudaica in Italia. Se infatti l’ambito maggioritario ha diffuso parecchi dei propri modelli formali, l’ebraismo ha saputo penetrare a sua volta nella cittadella dell’arte, della letteratura e della filosofia umanistiche e dare così al Rinascimento italiano alcune cadenze originali e inimitabili.

Ricostruire oggi un simile intreccio di reciproche sperimentazioni significa innanzitutto riconoscere il debito della cultura italiana nei confronti dell’ebraismo ed esplorare i presupposti ebraici della civiltà rinascimentale.

Senza enfasi, e senza retorica. Creatività non significa sempre armonia. Né accettazione priva di traumi. Si danno così conto degli episodi di intolleranza, delle contraddizioni, dell’esclusione sociale e delle violenze. Il Rinascimento va compreso nelle sue ombre non meno che nelle molte luci. E un simile atteggiamento critico è ancor più necessario quando si affronta la storia del gruppo ebraico, impegnato nella difficile difesa della propria specificità.

Curiosità reciproca, contatti quotidiani, persino amicizia. Sarebbe un errore sopravvalutarla, questa parte più chiara, e fare dell’Italia del Rinascimento un’isola felice e idilliaca. Ma è altrettanto parziale non volerla vedere, la compenetrazione tra cultura ebraica e cristiana. Anzi, non vederla, è quasi impossibile, almeno per chi abbia occhi per guardare. Basta scorrere i dipinti dei grandi maestri della pittura italiana dell’epoca, per accorgersi che i soggetti ebraici, e la stessa lingua santa, sono messi in bella evidenza, risaltano in primo piano. E non nelle opere minori. Sono i grandi a sciorinare davanti ai fedeli in chiesa, e ai ricchi committenti nei palazzi e nei castelli, un ebraismo antico, autorevole, quasi sempre rispettato e preso a modello. Giotto, Beato Angelico, Cosmè Tura, Ghirlandaio, Mantegna, Carpaccio, Michelangelo, Raffaello. Non sono tutti i nomi di quest’albo dell’ebraistica in punta di pennello (e di scalpello), ma bastano per capire con chi si ha a che fare. Tra fine Duecento e inizi Cinquecento, l’ebraismo entra nel cuore della creatività artistica, in alcuni dei più importanti centri intellettuali della Penisola. Firenze, Ferrara, Mantova, Venezia, Roma sono gli scenari di uno studiarsi reciproco, che porta gli umanisti cristiani a raccogliere libri ebraici e a immergersi nella lingua santa, spesso grazie all’aiuto e all’amicizia dei dotti ebrei. L’arte non è che un segnale, splendido, di quello che avviene negli studi degli eruditi, e anche nelle corti dei potenti del Rinascimento. Proprio le corti sono un luogo d’incontro per eccellenza. Lì gli ebrei sono di solito accolti e ben visti. Prestatori, medici, mercanti, svolgono un ruolo non secondario di sostegno economico, di consulenza, e persino d’intrattenimento. Volete un altro elenco, questa volta di principi, di filosofi, di letterati? Lorenzo de’ Medici, Federico da Montefeltro, Isabella d’Este, Giovanni Pico della Mirandola, Angelo Poliziano. Tutti patroni, collezionisti, studiosi, appassionati di cose ebraiche. È a Pico che si deve la scoperta del misticismo ebraico, e il suo inserimento nel canone della sapienza umanistica. Certo, non tutti sono d’accordo con questa corsa all’ebraico. Le Conclusiones, pubblicate da Giovanni Pico nel 1486 e tutte pervase dai misteri del misticismo ebraico, vengono prima proibite e poi bruciate per ordine di papa Innocenzo VIII. La qabbalah cristiana, appena nata, è subito in odore di eresia.

Nel campo della pittura, la mostra ferrarese propone ai visitatori opere in cui la lingua santa è al centro dell’immagine, e documenta un interesse che si fa fondamentale spunto artistico. Abbiamo così due pannelli di Stefano di Giovanni, detto il Sassetta, con Elia ed Eliseo, in abiti carmelitani, che esibiscono un cartiglio con il loro nome in chiare lettere ebraiche. C’è la Natività della Vergine, realizzata da Vittore Carpaccio per la Scuola degli Albanesi a Venezia, con una tabella in ebraico e il mistero di un arcano simbolismo. C’è la Sacra famiglia e la famiglia del Battista, lo splendido dipinto voluto da Andrea Mantegna per la propria cappella funebre in Sant’Andrea a Mantova. Qui Giuseppe reca una fascia su cui è scritta, in ebraico, la parola av, “padre”. Vi sono, infine, due Dispute di Gesù con i dottori al Tempio, del ferrarese Ludovico Mazzolino, che verso il 1520 fa della lingua ebraica un segno distintivo di riconoscimento. Il Rinascimento parla ebraico con i suoi slanci, le zone buie e le contraddizioni. E con tutta la forza della sua creatività.

MUSEO DELL’EBRAISMO

Il 12 aprile

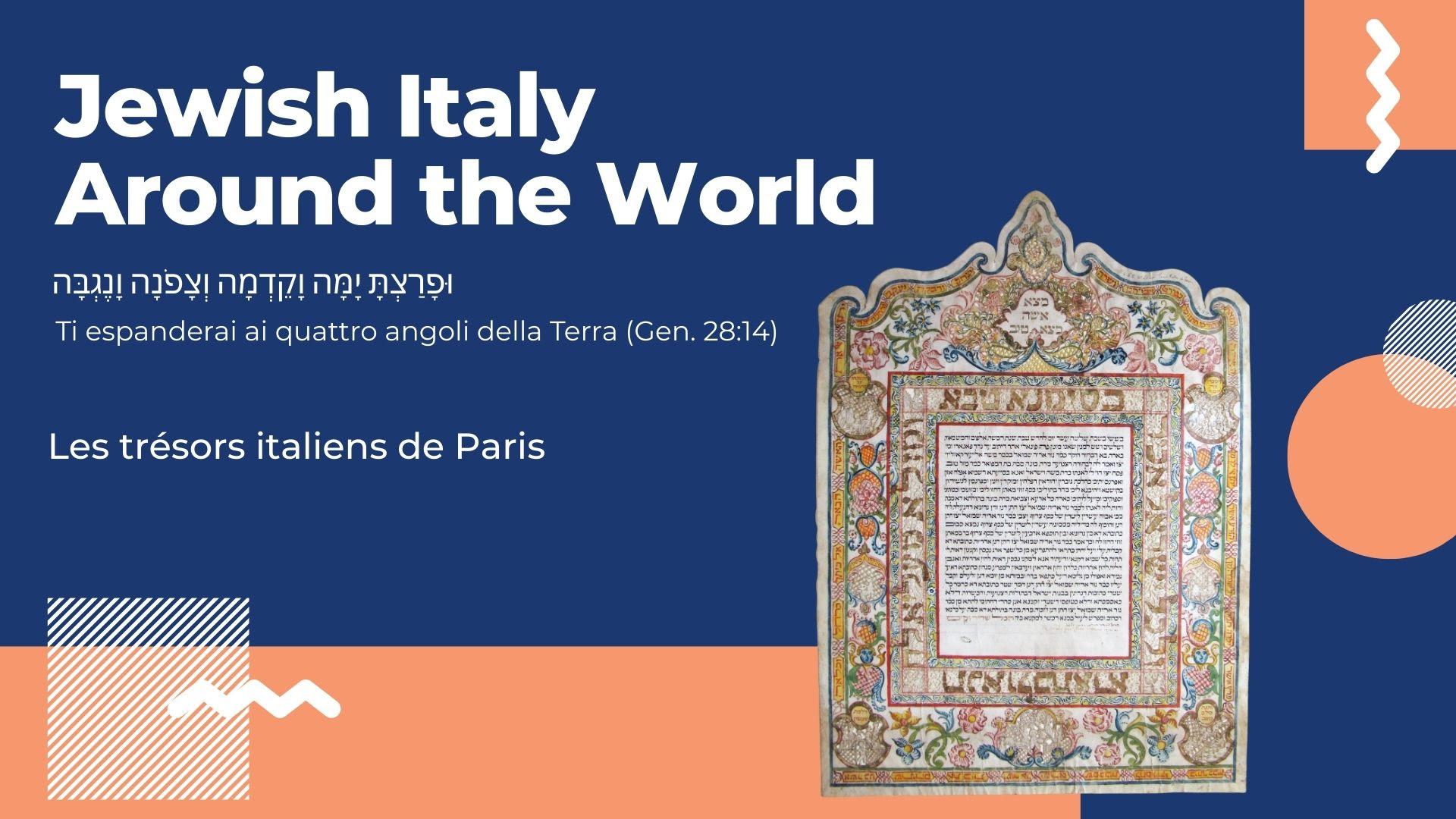

S’inaugura al MEIS, il Museo Nazionale dell’ebraismo e della Shoah di Ferrara, la mostra «Il Rinascimento parla ebraico», curata da Giulio Busi e Silvana Greco (fino al 15 settembre). Il tema è l’apporto dell’ebraismo durante la stagione del Rinascimento. In mostra sono compresi oggetti d’uso quotidiano e testimonianze della vita liturgica e letteraria degli ebrei, arredi delle sinagoghe, manoscritti miniati e anche un saggio dei moltissimi documenti d’archivio che ancorano la realtà ebraica nella memoria storica italiana

Altri contenuti

12 febbraio, evento online

Giorno della Memoria 2026, il calendario degli eventi

Giorno della Memoria 2026, il programma per le scuole

Viaggio alla scoperta del Salento ebraico