L’anima ebraica del Rinascimento

Stefano Lolli

FERRARA

‘AV’. PADRE. Nell’ultimo capolavoro della propria vita, La Sacra Famiglia e famiglia del Battista, Andrea Mantegna, per la prima volta, inscrive sulla tela una parola ebraica. Non è solo un esercizio di stile, ma la prova che i grandi pittori del Rinascimento erano contagiati da quella cultura «antica, arcana e un po’ misteriosa» che affascinava anche le Corti e i sapienti. Come Pico della Mirandola, che nei propri studi inserì anche quello della qabbalàh. L’epoca d’oro dell’umanesimo, la folgore che squarciava le brume del Medioevo, era figlia dunque di un vivifico contagio. Il Rinascimento parla ebraico: questo il titolo, e al tempo stesso la tesi, della grande mostra aperta da oggi al 15 settembre al Museo Nazionale dell’Ebraismo italiano e della Shoah. Un’esposizione, spiega Giulio Busi (curatore assieme a Silvana Greco), «che per la prima volta, e nel luogo giusto qual è il Meis, raccoglie opere letterarie, archivistiche e artistiche, accomunate dalla presenza della cultura ebraica».

UNA PRESENZA di cui, nel corso del vero e proprio viaggio tra scenografiche installazioni multimediali, teche con manoscritti e pergamene, capitelli e sarcofaghi, si intuisce l’incisività: i più grandi pittori del Rinascimento (e nelle sale, oltre alla tela del Mantegna, sono esposte opere di Carpaccio, del Sassetta, del Mazzolino) furono contagiati dall’ebraismo. «Quando si voleva caratterizzare il background di Gesù e della sacra famiglia – sorride Busi, citando anche riferimenti a Michelangelo e Raffaello –, lo si metteva in un’ambientazione ebraica, o si utilizzavano riferimenti espliciti». Ma non solo di scritti ed evocazioni era fatto quell’incrocio: gli ebrei, all’epoca, gestivano affari fiorenti, erano integrati nelle élite (la ghettizzazione arriverà solo dopo il 1550, anno entro il quale il percorso di questa mostra si arresta), e figure centrali della vita sociale.

UN CASO è quello di Gracia Nasi, donna tra le più influenti del Rinascimento, che proprio a Ferrara fece stampare la capitolare Biblia Espanola (aperta nella prima pagina in una delle sale allestite dallo studio Gtrf) a testimonianza della sua tenacia di portare in Italia e aiutare i “conversos”, gli ebrei costretti a camuffarsi da cattolici. Tra dipinti, miniature che sembrano animarsi sulle pareti, si caratterizza un rapporto sin qui poco indagato: «Senza il Rinascimento, anche l’ebraismo italiano non sarebbe quel ricco fenomeno culturale che conosciamo», prosegue Busi. Un fenomeno di cui Ferrara, aggiunge il presidente del Meis Dario Disegni, è «museo diffuso: così come la mostra offre un viaggio ideale nella storia, la città offre percorsi imprescindibili tra i luoghi, le sinagoghe, il Ghetto, i cimiteri».

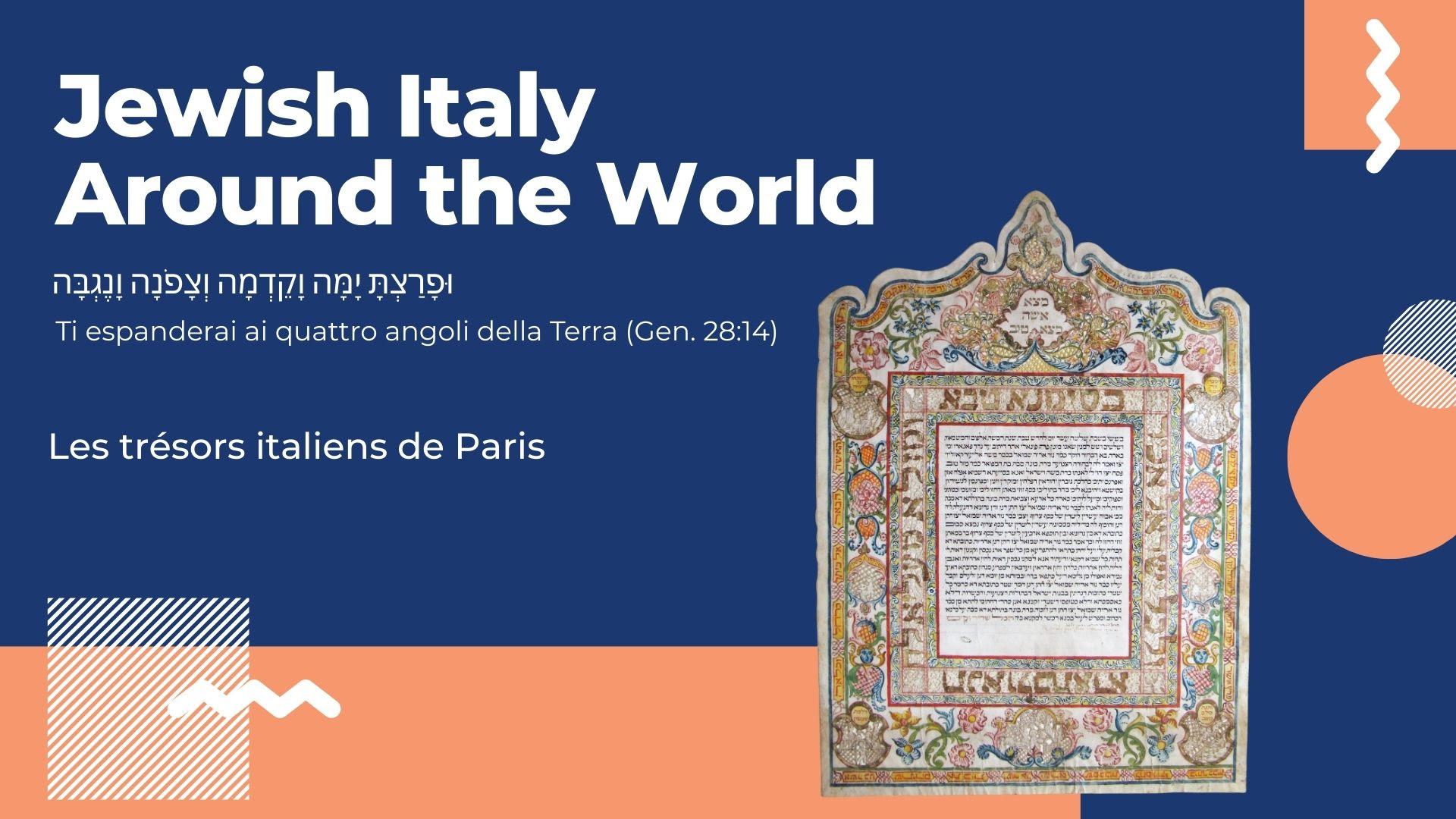

MA RESTIAMO nelle sale, dove trovano posto pezzi rarissimi: se il Mantegna è il biglietto da visita, fondamentali sono l’Aron Ha-qodesh, la spettacolare arca santa lignea di fine Quattrocento, che per la prima volta rientra in Italia grazie al prestito del Museo Ebraico di Parigi. O i rotoli del sefer torah più antico del mondo, che risale al 1250, e che ancora oggi è in uso alla sinagoga di Biella. Culture e identità si incrociano, in quella «che non però è la storia di una minoranza, ma una storia autenticamente italiana, profonda e luminescente», conclude Busi, davanti alla riproduzione della Madonna Roverella. Capolavoro di Cosmé Tura che ha subìto, come il popolo ebreo, una diaspora. Le parti della celestiale pala d’altare, smembrata, sono oggi tra il Louvre, la Galleria Colonna di Roma, e la National Gallery di Londra che conserva quella in cui la Vergine e il suo coro di angeli poggiano su colonne con iscrizioni in ebraico.

Altri contenuti

12 febbraio, evento online

Giorno della Memoria 2026, il calendario degli eventi

Giorno della Memoria 2026, il programma per le scuole

Viaggio alla scoperta del Salento ebraico