Wo die Ewigkeit keine Illusion mehr ist

DasBuch „DieGärten der Finzi-Contini“ (1962), der Roman, mit dem der Schriftsteller Giorgio Bassani weltberühmtwurde, beginnt miteinem Besuch auf einem Friedhof der Etrusker außerhalb von Rom. „Hattemandie Schwelle des Friedhofs überschritten“, berichtet der Erzähler, „wo ein jeder von ihnen ein zweites Haus besaß, in dem er schon das Lager bereitet hatte, auf dem er bald neben den Vätern ruhen würde, konnte die Ewigkeit nicht länger eine Illusion bleiben.“ An diesen Gedanken heften sich Erinnerungen. Sie führen denErzähler zurück nachFerrara, in seine Kindheit und Jugend, zurück zum jüdischen Friedhof am Ende der Via Montebello und zur monumentalen Gruft der (fiktiven)Familie, derenletzter GenerationderRomangewidmetist. Denndie Finzi- Contini überleben den Holocaust nicht: Erwisse nicht, sagt derErzähler,obdie verehrte Micòl, ihre Eltern, ihre Großmutter, die alle im Herbst 1943 nach Deutschland deportiert wurden, „überhaupt ein Grab gefunden haben“. Fast 200 Juden aus Ferrara wurden zu jener Zeit nach Deutschland gebracht. Nur einer kehrte zurück.

Schon lange hatte es in Italien Pläne gegeben, ein nationales jüdisches Museum zu schaffen. Ursprünglich hätte es in Rom stehen sollen. Dass es dann in Ferrara gebaut wurde, scheint viele Gründe zu haben: die Geschichte der Stadt als eines der Zentren des italienischen Judentums, in dem nicht nur das Ghetto, sondern auch drei Synagogenbauten erhalten sind, die Verfügbarkeit eines passenden Geländes, aber auch die Verbindung zu den „Gärten der Finzi-Contini“ und dem Autor dieses Buches, der in Ferrara aufwuchs und auf dem jüdischen Friedhof der Stadt begraben ist–einemeindrucksvollen, innerhalb derMauerngelegenen Friedhof, einemverwilderten Garten ähnlich.

Und auch das neue, Ende Dezember eröffnete jüdische Museum ist von Mauern umschlossen: nichtnur,weil dessen Geländeebenfallsan die Stadtmauer grenzt, sondern vor allem, weil in seiner Mitte das ehemaligeGefängnis der Stadt steht, dasselbe Gefängnis, in dem Giorgio Bassani imJahr 1943 inhaftiertwar, antifaschistischerUmtriebe wegen. „Meis“ heißt das Museum nun, oder ausgeschrieben: „Museo Nazionale dell’Ebraismo italiano e della Shoah“, nationales Museum des italienischen Judentums und der Schoah.

Das ehemalige Gefängnis von Ferrara ist ein um 1912 entstandener Komplex aus zwei- und dreistöckigen Bauten. Für das neue Museum wurde zunächst eines dieser Gebäude umgestaltet, fünf Neubauten sollen bis 2020 folgen. Doch schon an diesem ersten Teil ist zu erkennen, dass diese Anlage anders sein wird als die in jüngerer Zeit entstandenen jüdischen Museen, die Häuser in Berlin, München, Warschau oder San Francisco etwa. Denn der schmale, lang gestreckte Bauwar schon da.Er gestattete keine symbolische Architektur, sondern das Museum musste in den vorhandenen Körper hineingesetzt werden. Entstanden ist daraus ein Parcours aus kleinen, allenfalls mittelgroßen, aber hellenSälen, die oft versetzt zueinander angelegt sind. Verloren geht dabei eine der gewöhnlichenMuseumserfahrungen: das Betrachten der anderen Besucher und das Sich-selbst-betrachten in der Gemeinde der Betrachter. Gewonnen wird dabei eine Intimität, die eher einem Wohnbau zuzugehören scheint – oder einem nach innen gewendeten, fast fensterlosen Komplex von Wohnungen. Der Eindruck wird verstärkt durch den sparsamen Umgang mit den Exponaten der Ausstellung, mit der das Museum eröffnet wird: Oft ist der Besucher mit zwei, drei Gegenständen allein.

Das neue jüdische Museum in Ferrara ist kein Museum des Holocaust, wie etwa das „Museo monumento al deportato“, das „Museumder Deportation“ im nahegelegenen Carpi. Es ist auchkein jüdisches Museum wie das im Ghetto von Venedig, das, allein schon durch seine Lage, zugleich Gedenkstätte ist (ein solchesMuseum gibt es auch inFerrara, doch ist es gegenwärtig geschlossen). Das „Meis“ soll vielmehr die Geschichte einer Migration wie eines oft prekären In- und Miteinanders einer jüdischen Volksgruppe inwechselnden italienischen Umgebungen dokumentieren. Es ist deswegen programmatisch zu verstehen, wenn die erste Ausstellung – sie wird noch bis zum16. September zu sehen sein – den ersten tausend Jahren der Juden auf der italienischen Halbinsel gewidmet ist, beginnend mit der Zerstörung des Tempels in Jerusalemundder Entstehung der europäischen Diaspora, endend mit den ersten systematischen Judenverfolgungen, die mit den Kreuzzügen einsetzen.

Der Migrationswege sind hier dokumentiert und die Kommunikation unter den jüdischen Gemeinden; immer wieder wird darauf verwiesen, dass sich die Juden – im Unterschied etwa zu den Langobarden oder den Normannen – nicht assimilierten. Es gibt Grabplatten zu sehen, Öllampen, Schmuck,Mosaike mit religiösenMotiven, Schriftstücke; es wird viel erklärt, vor allem auf Schautafeln. Die intime Form der Darbietung rückt die Ausstellung dabei an die Gegenwart heran: Der Vergleich mit gegenwärtigen Wanderungen ganzer Volksgruppen ist offenbar ebensogewolltwiedie ImaginationvonLebensmöglichkeiten, die sich mit der Anlage des Museums verknüpft. Hier kann, so erscheint es, dieEwigkeitnunwirklichkeine Illusion mehr bleiben, für die Juden, die ein Grab haben, wie auch, mehr noch, für die Juden, denen keines gegeben wurde.

Vom Ende einer jüdischen Familie in Italien erzählt Giorgio Bassani in seinem Roman, auf eine stille, behutsame Weise, in der sich das Verhängnis aus lauter Irrtümern, kleinen und großen, entwickelt. Gewiss, es sind am Ende die Deutschen, die Micòl und ihre Familie ermorden. Aber bis es so weit kommt, gibt es „moderne Juden“, die begeisterte Faschisten werden, halbaristokratische Juden, die sich in neugotischen Palästen unangreifbar wähnen, nicht jüdische Italiener,die zu Antisemiten werden, wenn es von ihnen erwartet wird. Der von hohen Mauern umgebene Garten ist die zur Realität gewordene Metapher, die sie alle verbindet: ein Paradies, in das man gelockt und aus dem man verstoßen werden kann, einOrt, andemmansich geschützt glaubt, der sich dann aber als Kerker entpuppt. DasGefängnis, daszumMuseumwird, ist ein seltsam sinniges Gegenüber zu diesem Garten: Während dieser sich schließt, öffnet sich jenes.

Altri contenuti

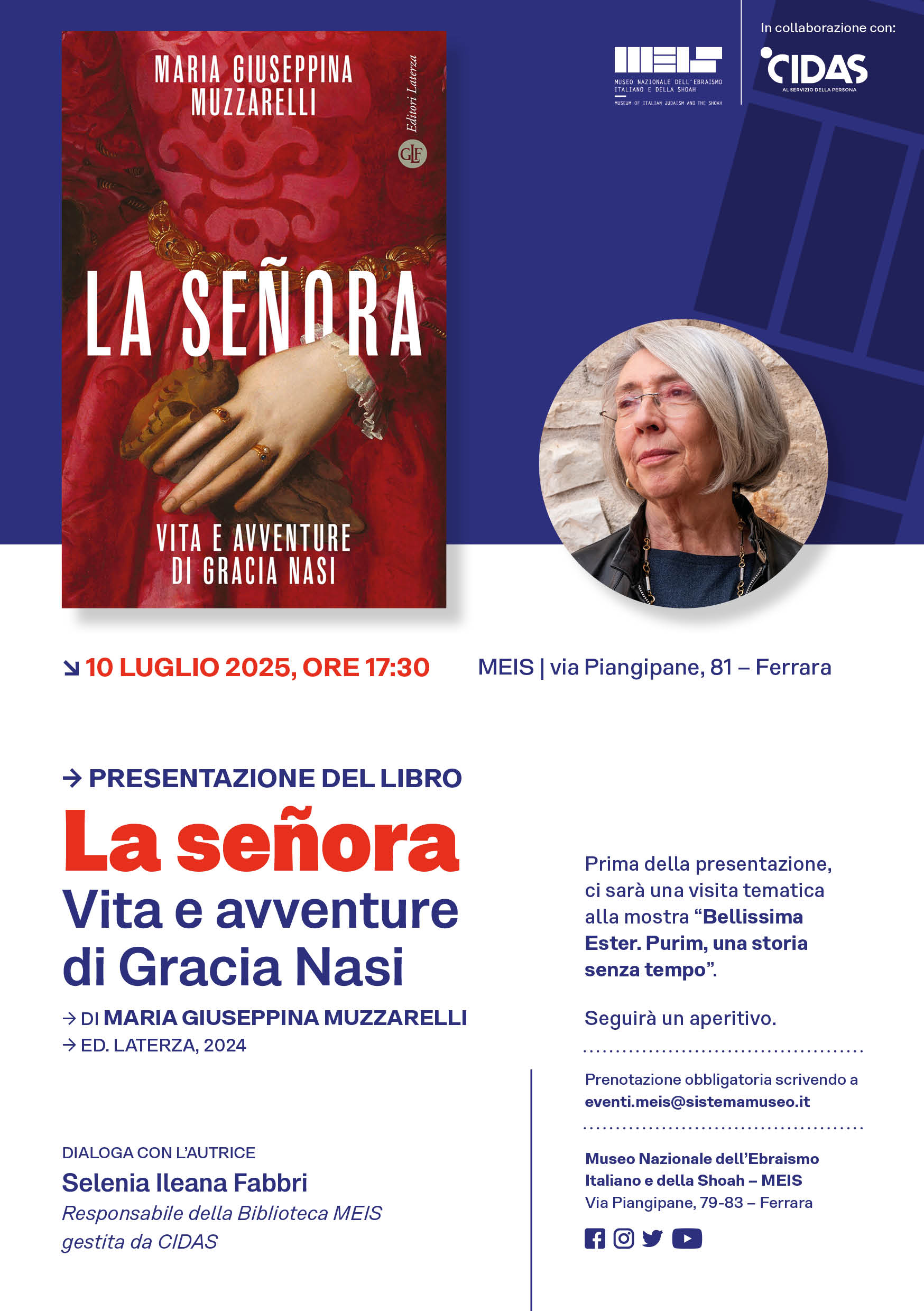

10 luglio, evento in presenza

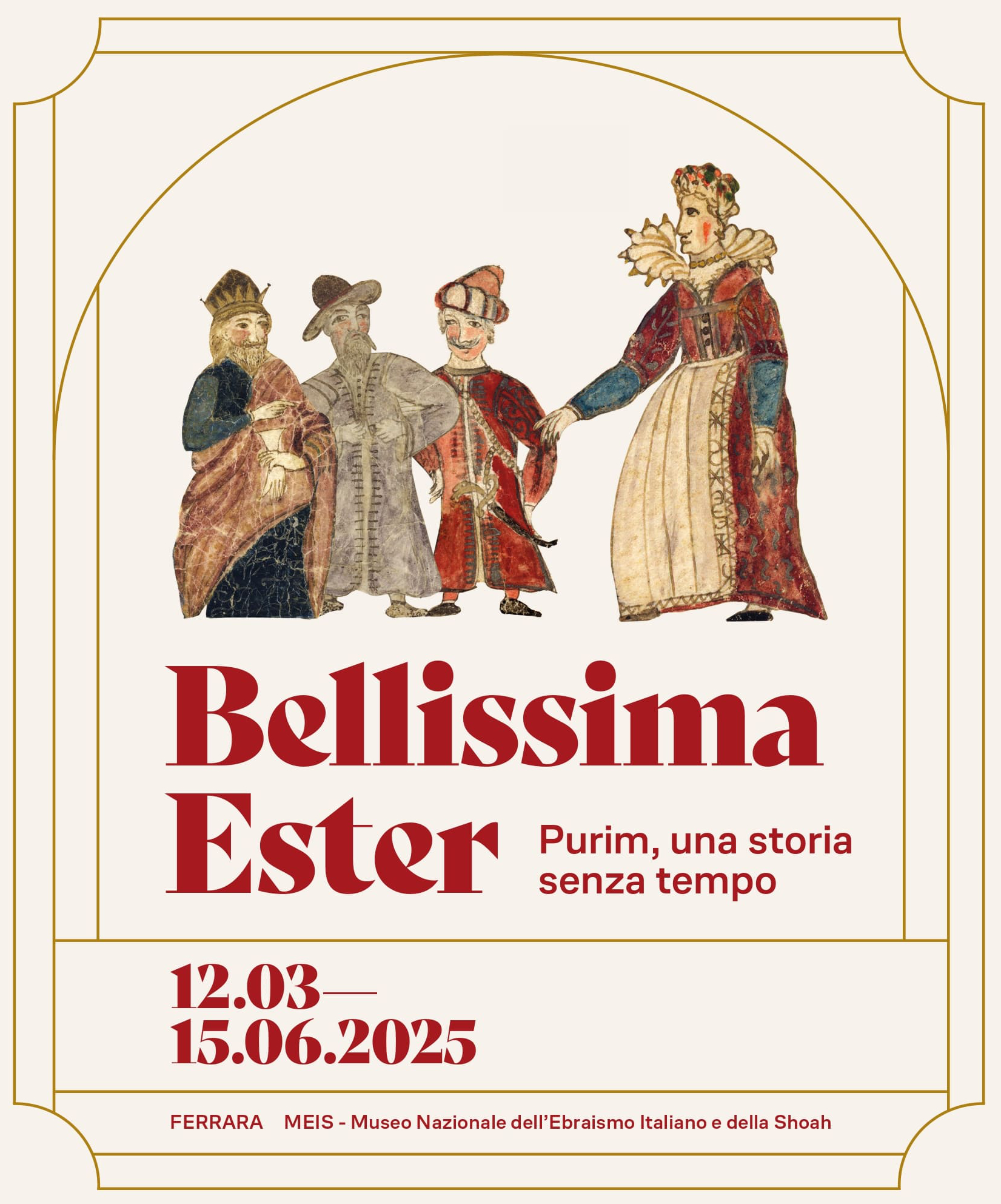

Prorogata fino al 20 luglio la mostra del MEIS “Bellissima Ester”

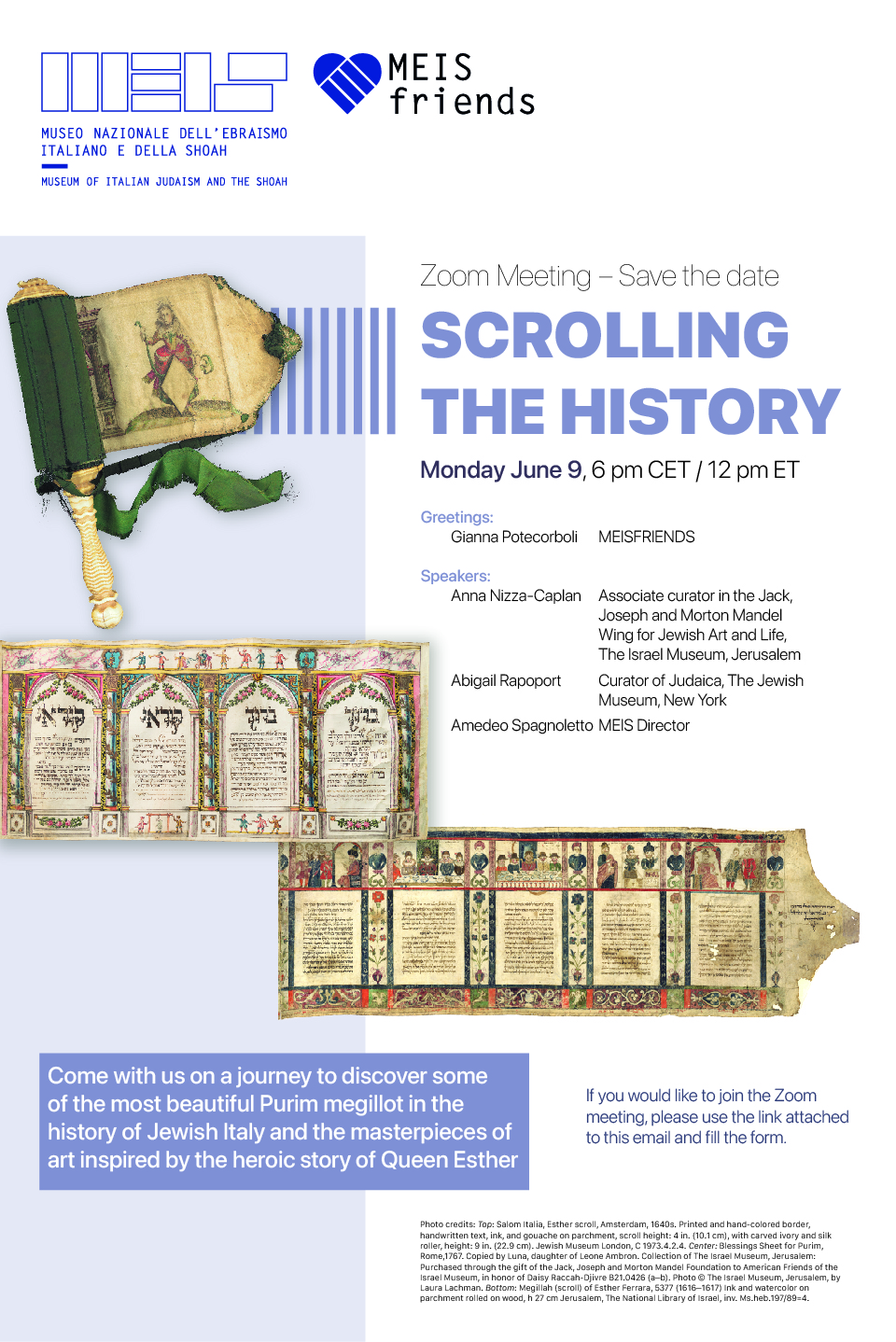

Online event

Sabato 24 maggio, appuntamento in giardino con la Biblioteca del MEIS