Storia di un’antica convivenza

Raccontando che cosa è e che cosa vuol dire la mostra che si apre il 13 dicembre a Ferrara Ebrei, una storia italiana. I primi mille anni, di cui sono uno dei curatori con Giancarlo Lacerenza e Daniele Jalla, voglio, con uno sguardo dall’interno, spiegare come e perché è nata, come ne sono stati ideati i percorsi, quali le scelte che abbiamo fatto per costruirla, quali quelle che abbiamo scartato. Perché credo che molti siano i messaggi che si possono dare attraverso un percorso museale, molti e diversi gli obiettivi che si possono scegliere.

E diciamo innanzitutto che questa è una mostra con cui si intende aprire un museo ancora in fieri, ne è la prefigurazione, il primo passo. Il museo, naturalmente, non sarà solo un’esposizione permanente, mentre la nostra è un’esposizione temporanea, ma sarà soprattutto un’esposizione dal percorso assai più lungo, che arriverà ai nostri giorni. La mostra copre infatti i primi mille anni della presenza ebraica in Italia, con qualche approssimazione perché in realtà sono tredici secoli, cogliendone le caratteristiche essenziali e le specificità.

Si tratta di caratteristiche che quando si affronterà il percorso museale e si racconterà il secondo millennio muteranno anche radicalmente: l’Italia ebraica del Tre-Quattrocento, quella dei ghetti tra Cinque e Seicento, quella dell’Emancipazione fra Sette e Ottocento, presentano infatti delle caratteristiche e delle specificità diverse fra loro e diverse da quelle dell’Italia del primo Millennio. Il che non toglie che ci siano delle permanenze, dei caratteri originali possiamo definirli, che si presentano già all’inizio della lunga storia della diaspora ebraica in Italia e che spiegano almeno in parte la sua storia successiva. E sono quelli che abbiamo voluto mettere in luce.

Ho usato la parola “storia”. Questa è infatti una mostra storica. Racconta la storia degli ebrei in Italia, di come vi sono arrivati, di come vi si sono stanziati, di come si sono spostati nel corso dei secoli; di quali sono stati i rapporti, mai gli stessi, con i non ebrei insieme ai quali vivevano sia nella Roma repubblicana che nell’impero pagano e poi cristiano, sia sotto la Chiesa e le varie dominazioni susseguitesi nell’Italia medioevale: bizantini, longobardi, normanni, arabi. Di quale è stata la lingua da loro parlata, la cultura che hanno espresso, l’apporto che hanno dato alla nascente cultura italiana. Di quali sono stati i rapporti con i non ebrei, non solo le autorità ma anche la gente comune, con cui vivevano a contatto. Di come sono stati visti e di come si sono visti. Non è quindi una mostra che si propone di spiegare l’ebraismo o la sua religione, se non per quel che è importante per comprendere la storia degli ebrei in Italia.

Le fonti su cui si basa la nostra narrazione sono per questo tutte coeve, i manufatti che documentano la presenza o gli oggetti e i manoscritti che la descrivono ci parlano del tempo in cui sono stati prodotti.

Si tratta di fonti quasi esclusivamente ebraiche. Sono in primo luogo i reperti archeologici con le loro iscrizioni, per lo più funerarie, da cui emergono le persone e le forme della vita quotidiana. E poi i testi ebraici: le opere di Flavio Giuseppe, molto utilizzato per la parte delle guerre giudaiche, e poi ancora e soprattutto la vasta produzione di testi letterari, scientifici, mistici dell’Italia ebraica del primo millennio. Ci si troveranno tuttavia poche fonti appartenenti al complesso di testi che va sotto il nome di letteratura rabbinica: la Mishnah, il Talmud, il Midrash. Per quanto importanti siano questi testi per l’ebraismo, non sono infatti testi storici e sono posteriori anche di secoli a ciò che narrano. Essi appariranno quindi solo in rapporto al contesto in cui sono stati elaborati, e al messaggio di cui si fanno portatori, com’è giusto in ogni narrazione che voglia essere storica.

Che cosa abbiamo voluto mettere in rilievo raccontando la storia della presenza ebraica in Italia, una storia spesso ignorata o poco compresa? Innanzitutto, come diciamo già nel titolo, che si tratta di una storia italiana. Gli ebrei non sono una presenza marginale, aggiunta, ma una parte integrante della storia della penisola. Sono presenti a Roma, e forse anche sulle coste meridionali, fin dal secondo secolo prima di Cristo, e vi sono arrivati spontaneamente, spostandosi come gli altri popoli del Mediterraneo, i greci, i fenici. A questa prima presenza si è poi sovrapposta una presenza forzata, quella dei prigionieri portati a Roma dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme nel 70 dopo Cristo: è a quella data che si fa erroneamente risalire l’esistenza della diaspora, in realtà molto precedente. La presenza degli ebrei, almeno a Roma e nel Meridione d’Italia, ma anche in molte città centro-settentrionali in età imperiale, è molto precedente a quella di molte delle popolazioni che si sono insediate nella penisola nel corso dell’Alto Medio evo.

Nel corso di tutto il primo millennio, come la mostra documenta con molto rilievo, la presenza ebraica in Italia è, oltre che a Roma, limitata al sud d’Italia, con poche eccezioni. La Puglia, la Calabria, la Sicilia sono in questi secoli fittamente popolate di ebrei. I reperti archeologici, le iscrizioni, gli scritti dei dotti ebrei di questi secoli lo documentano. Catacombe ebraiche, manufatti ricchi di simboli ebraici, iscrizioni, manoscritti. La documentazione, una parte della quale in mostra, è ricchissima, soprattutto se pensiamo che abbiamo solo ciò che si è conservato e che molto, moltissimo è andato perduto. Di questa folta presenza ebraica in Italia meridionale, si è persa memoria quasi totalmente. Dal Quattro-Cinquecento non ci sono più ebrei nel sud spagnolo d’Italia.

Se si guarda all’Europa, poi, il mondo ebraico italiano di questi anni è la culla della diaspora occidentale. L’Italia meridionale è il luogo da cui gli ebrei emigrano verso nord, contribuendo al formarsi della grande civiltà askenazita in Germania; è il luogo dove penetra la cultura talmudica babilonese mescolandosi con la precedente tradizione palestinese. È il luogo dove gli ebrei si danno le prime forme organizzate di vita nella diaspora. Si trattò di una lunga convivenza, con qualche momento di tensione e qualche spinta persecutoria, soprattutto nelle zone a dominazione bizantina. Una convivenza fondata su basi teologiche dalla Chiesa, che a partire dal VI secolo ne sancisce definitivamente la legittimità: gli ebrei resteranno in seno alla società cristiana, unica diversità religiosa consentita, anche se in condizioni di codificata inferiorità.

E da ultimo volevamo rispondere alla domanda: Perché gli ebrei sono così importanti nella storia italiana? Nella simbiosi culturale che si crea, nella mescolanza di lingue – il greco, il latino, più tardi l’esplosione dell’ebraico – la cultura ebraica è stata parte integrante della formazione della cultura in volgare: abbiamo testi in volgare scritti in lettere ebraiche, ebraici sono alcuni dei primi testi della letteratura italiana. La cultura in lingua italiana nasce anche dall’app orto del mondo ebraico, ed è il frutto di un complesso meticciato culturale, anche se ce lo siamo troppo a lungo dimenticato.

Altri contenuti

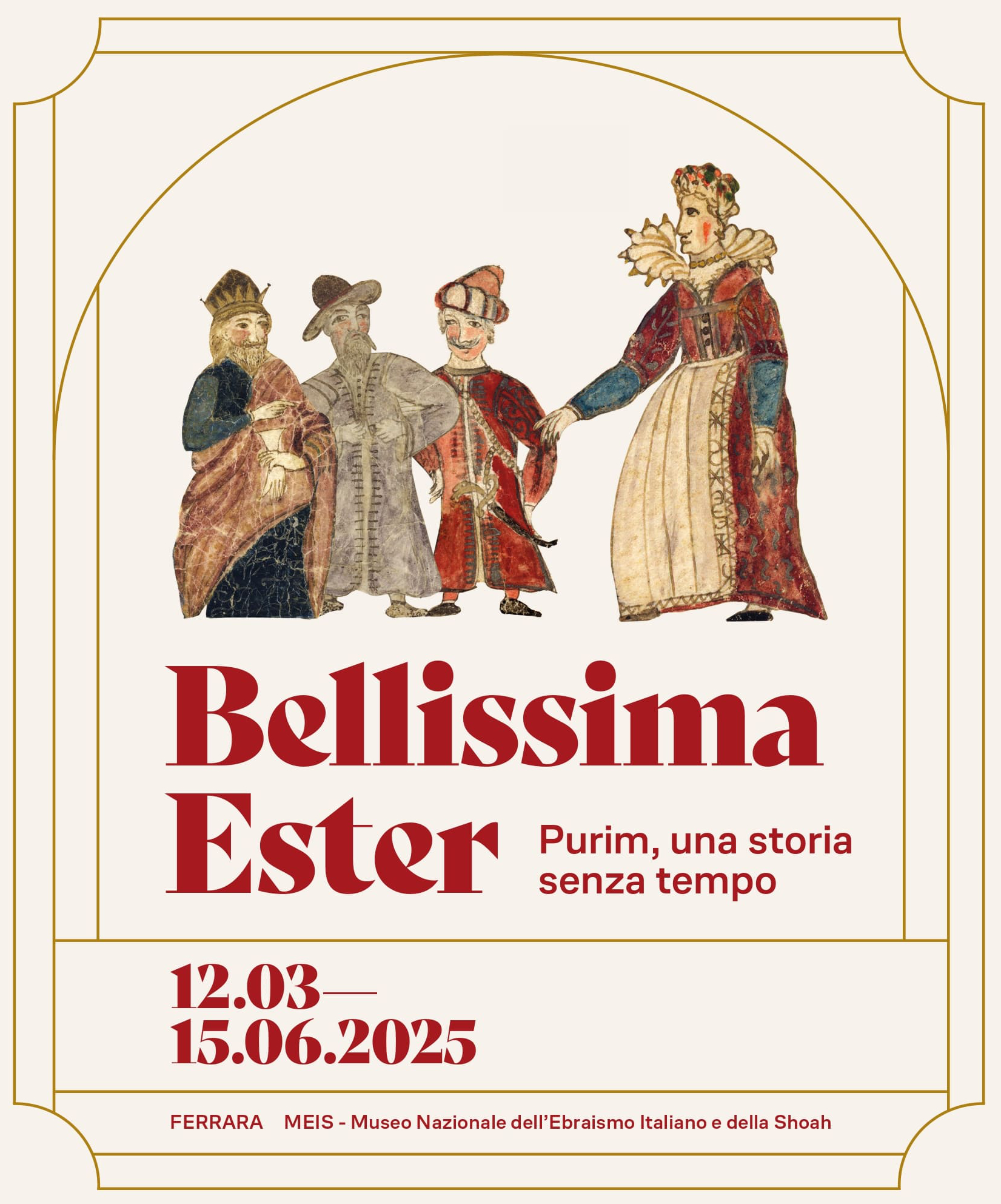

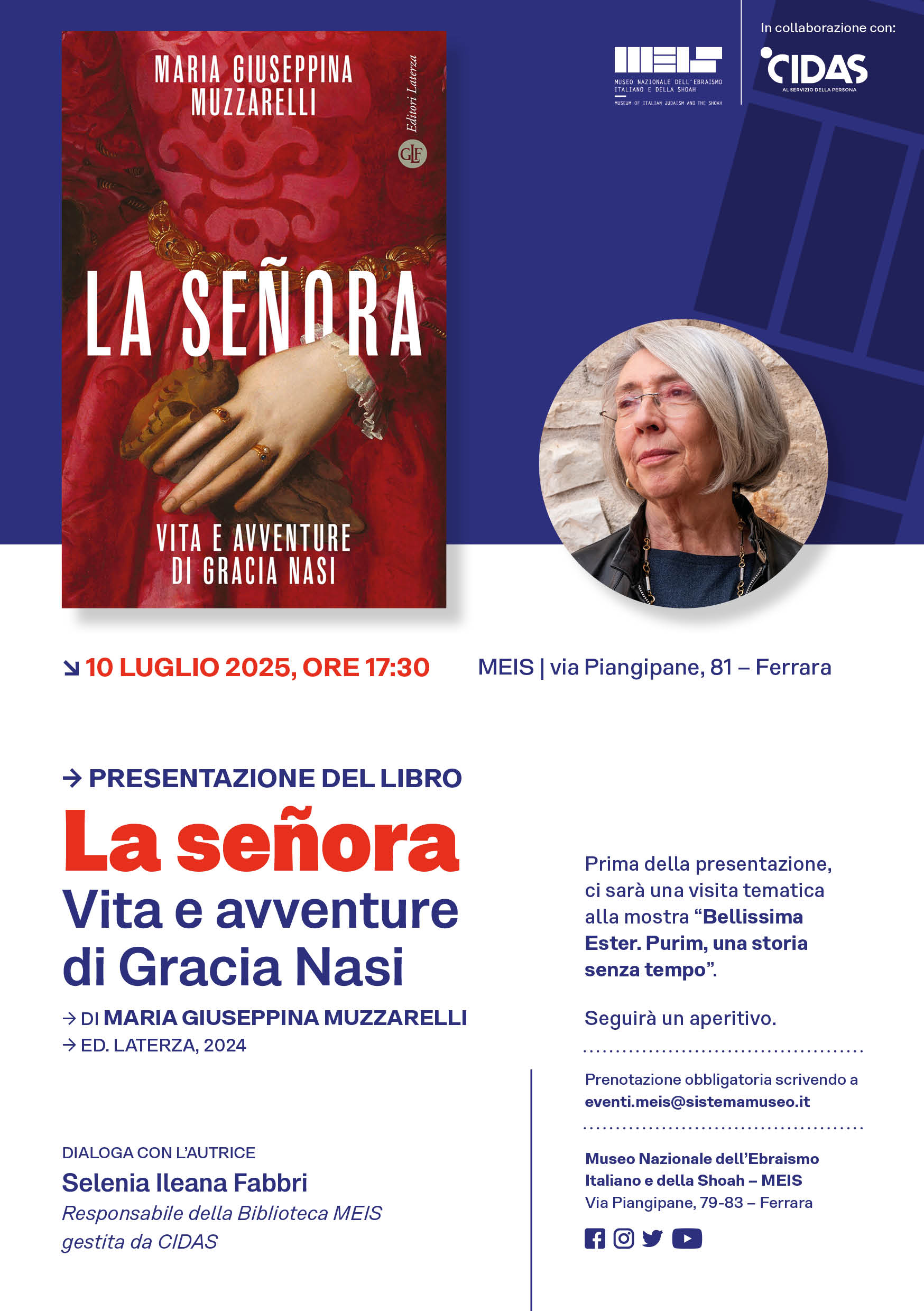

10 luglio, evento in presenza

Prorogata fino al 20 luglio la mostra del MEIS “Bellissima Ester”

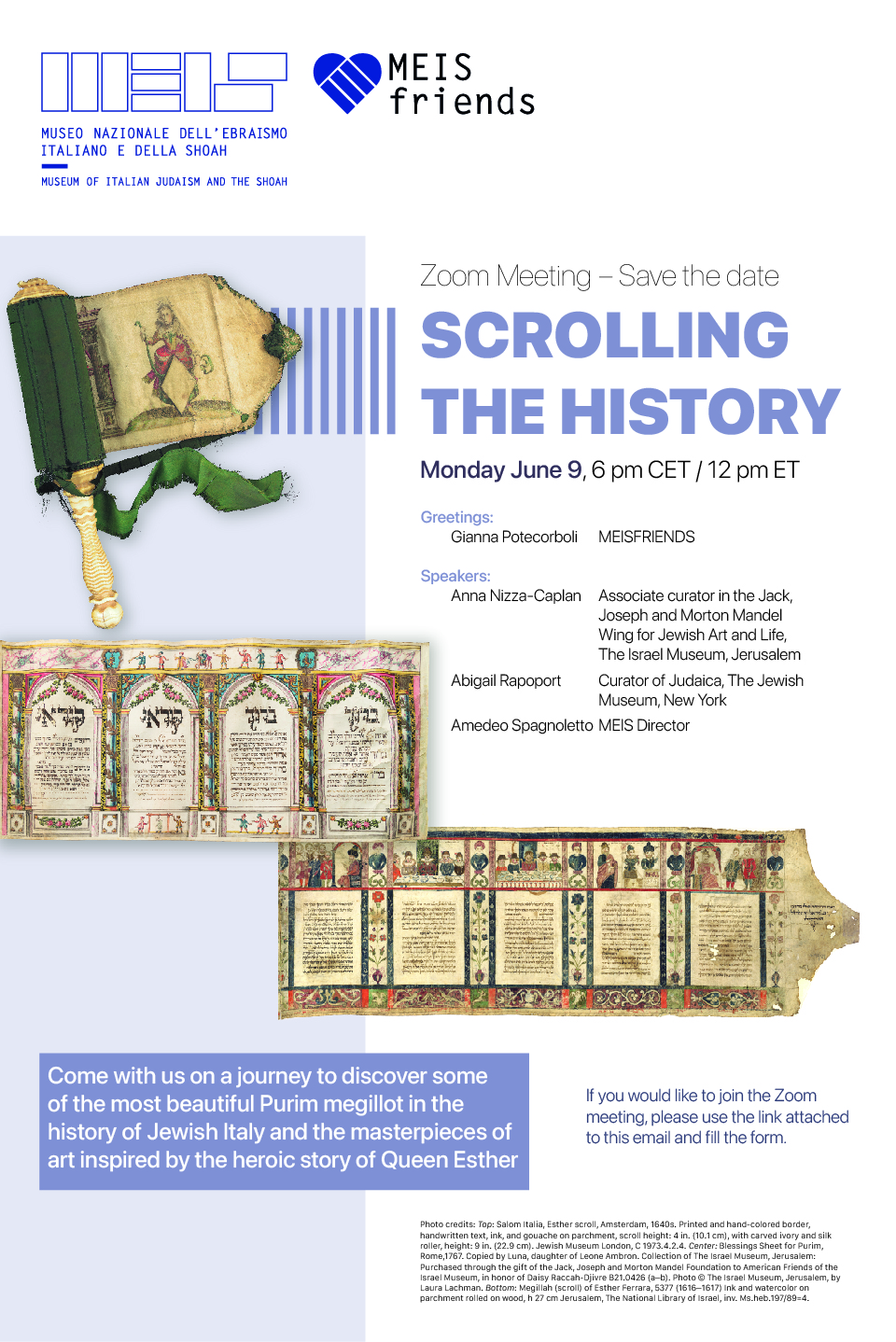

Online event

Sabato 24 maggio, appuntamento in giardino con la Biblioteca del MEIS