Meis, il Rinascimento parla ebraico

Andrea Mantegna, Vittore Carpaccio, Ludovico Mazzolino, Stefano di Giovanni detto “Il Sassetta”. È l’imponente line-up che il Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah schiera dal 12 aprile, a Ferrara, con la mostra “Il Rinascimento parla ebraico”.

Il percorso espositivo, curato da Giulio Busi – fra i maggiori esperti mondiali di ebraismo medievale e rinascimentale – e dalla sociologa Silvana Greco, affronta uno dei periodi cruciali della storia culturale della Penisola, decisivo per la formazione dell’identità italiana, e ne svela al pubblico un aspetto originale: la presenza degli ebrei e il fecondo dialogo con la cultura cristiana di maggioranza.

Elementi attestati dalle scritte in ebraico che si affacciano da opere pittoriche come la “Sacra famiglia e famiglia del Battista” (1504-1506) di Mantegna, la “Nascita della Vergine” (1502-1507) di Carpaccio, la “Disputa di Gesù con i dottori del Tempio” (1519-1525) di Mazzolino, “Elia e Eliseo” del Sassetta. Per non parlare dei manoscritti miniati ebraici, come la “Guida dei perplessi” di Maimonide (1349), acquistato dallo Stato italiano meno di un anno fa. O l’Arca Santa lignea più antica d’Italia, mai rientrata prima da Parigi, e il Rotolo della Torah di Biella, un’antichissima pergamena della Bibbia ebraica, ancora oggi usata nella liturgia sinagogale.

Il messaggio del “Rinascimento parla ebraico” è forte e chiaro: gli ebrei c’erano. A Firenze, Ferrara, Mantova, Venezia, Genova, Pisa, Napoli, Palermo, Roma. Erano in prima fila, attivi e intraprendenti, e hanno contato molto. Hanno mutuato, imitato, riprodotto, non meno che contribuito, influenzato, ispirato. A periodi alterni accolti e ben visti, hanno rivestito un ruolo non secondario di prestatori, medici, mercanti, ma sono stati anche bersaglio di pregiudizi. In ogni caso, interpreti di una stagione di incontri, scontri, momenti armonici e brusche cesure.

Eppure, finora non è stato messo abbastanza in luce il carattere del confronto tra la società maggioritaria cristiana e l’identità ebraica in Italia: la prima impegnata a diffondere i propri modelli formali attraverso la fitta rete dei centri principali, delle corti, delle città e degli stati territoriali, in accesa competizione tra loro per il primato politico, economico, artistico; la seconda non meno agguerrita, con una storia già lunga alle spalle, una diffusione ormai capillare, una forte autonomia e la spinta a partecipare al comune slancio di rinnovamento, dimostrandosi capace di penetrare la cittadella dell’arte, della letteratura e della filosofia umanistiche, e di conferire al Rinascimento italiano alcune inflessioni uniche.

Il Meis è il primo a ricostruire un simile intreccio di reciproche sperimentazioni, con tutto ciò che questo implica. Innanzitutto, riconoscere il debito della cultura italiana verso l’ebraismo ed esplorare i presupposti ebraici della civiltà rinascimentale. E poi ammettere che questa compenetrazione non è sempre stata sinonimo di armonia, né di accettazione priva di traumi, ma ha comportato intolleranza, contraddizioni, esclusione sociale e violenza ai danni del gruppo ebraico, impegnato nella difficile difesa della propria specificità.

L’esposizione al Meis si dispiega in uno spazio materiale, in un’area di incontro e scontro tra ebraismo e società cristiana, che la coinvolgente scenografia dello studio GTRF di Brescia fa rivivere attraverso documenti storici e creazioni artistiche, forme di rappresentazione di sé e dell’altro. In una sorta di gioco degli specchi, il visitatore assiste all’irrompere degli stilemi rinascimentali nella cultura ebraica e, al tempo stesso, misura il riverbero dell’ebraismo nel pensiero rinascimentale e nelle forme dell’arte.

Una dinamica in cui il registro dell’espressione artistica è saldato a quello degli oggetti d’uso quotidiano: gli arredi delle sinagoghe e i libri di preghiere, i contratti per l’istituzione di scuole di ballo, i decreti ducali, le licenze per praticare la medicina, gli inventari dei beni dei banchieri, i diplomi di laurea. Elementi che ancorano la realtà ebraica nella memoria storica italiana secondo tre criteri narrativi: cronologia, distribuzione geografica e sinergia intellettuale. Da un punto di vista temporale, il focus è sul periodo compreso tra gli inizi del ‘400, col pieno affermarsi dell’Umanesimo e l’affiorare di un interesse filologico per l’ebraico, e la metà del ‘500, con la conclusione del Concilio di Trento e lo spartiacque irreversibile che la Controriforma incide nella vita sociale ebraica e nell’atmosfera culturale italiana.

Tra queste due soglie, la mostra si sviluppa per nuclei geografici e offre una mappatura dell’interazione ebraico-cristiana. È una topografia in gran parte incentrata sulle corti: dalla Firenze dei Medici attraverso la Marca dei Montefeltro e i domini della Serenissima, poi il Milanese e Genova, sino alla Roma del mecenatismo pontificio. Sullo sfondo il Meridione dove, tra la fine del XV e i primi decenni del XVI secolo, l’antica e forte presenza ebraica viene azzerata dalle espulsioni. Particolare attenzione è dedicata alla Mantova dei Gonzaga e alla Ferrara estense, fucine di scambio tra cristianità e tradizione giudaica. E poiché la storia della cultura rinascimentale è innanzitutto una vicenda di cenacoli intellettuali e di rapporti diretti tra i membri di un’élite, un terzo livello di rappresentazione ci rivela lo spaccato di una trama di relazioni interpersonali. Con “Il Rinascimento parla ebraico”, il Meis segna un passaggio fondamentale della propria proposta culturale. Non solo perché la mostra costituisce una nuova pagina del racconto dell’ebraismo italiano (dopo quello sui primi mille anni, oggi trasformato in prima parte del percorso permanente), ma anche perché tocca il cuore della missione del museo: testimoniare il dialogo complesso ma possibile, talvolta fruttuoso, pur non privo di ombre, tra minoranza e maggioranza. Una lezione preziosa che l’Italia raccoglie dalla sua storia per offrirla all’Europa di oggi.

Daniela Modonesi

Altri contenuti

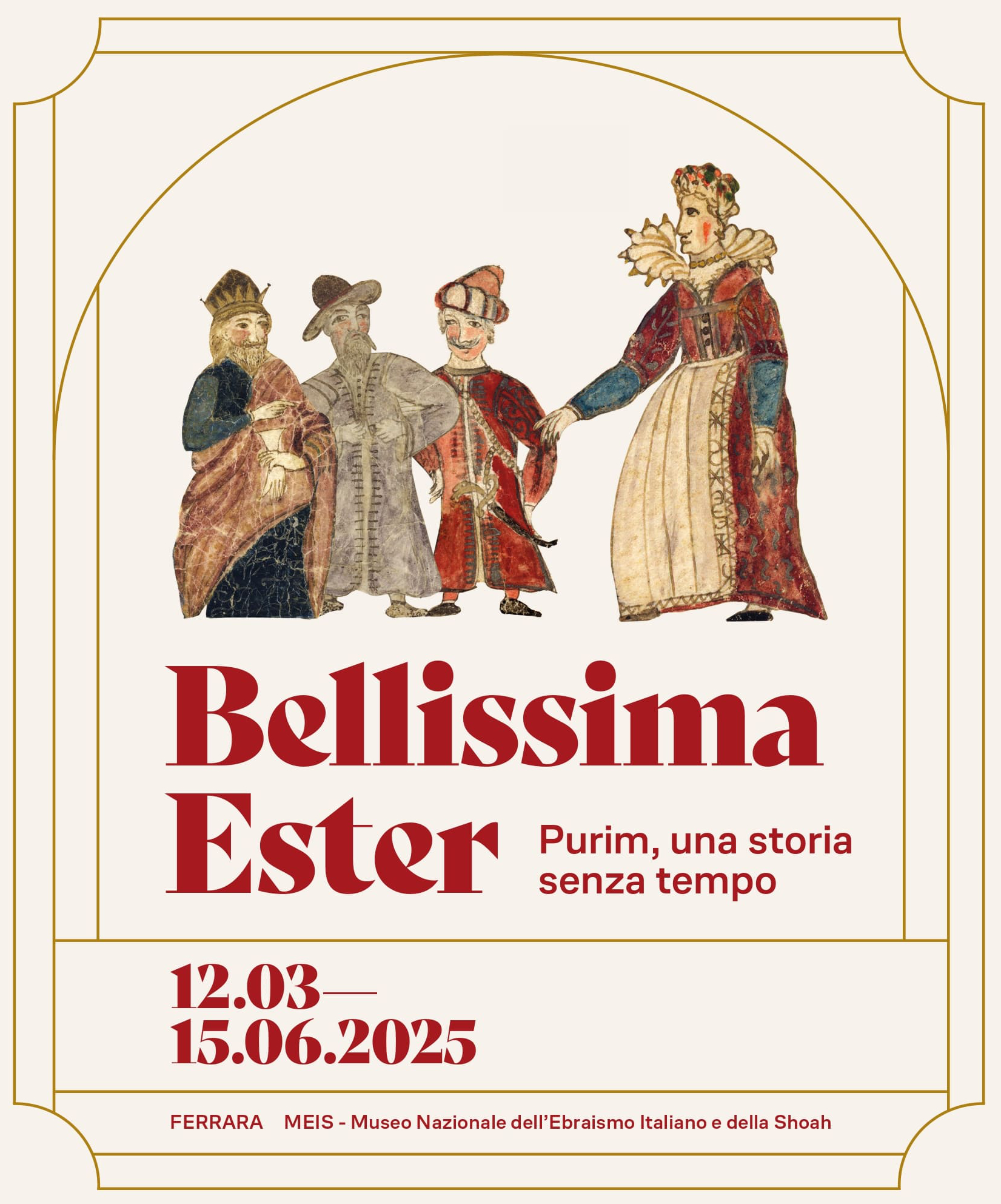

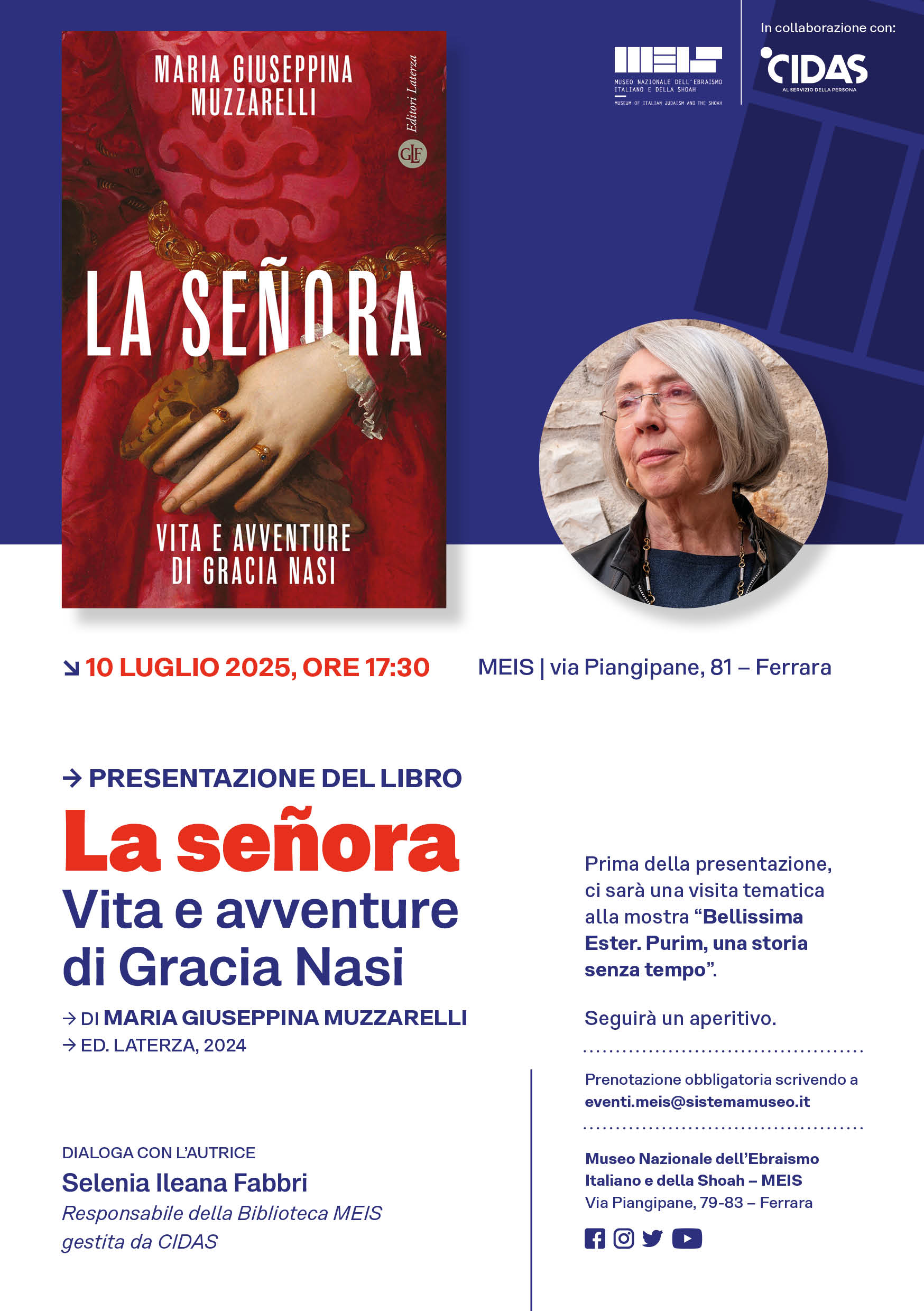

10 luglio, evento in presenza

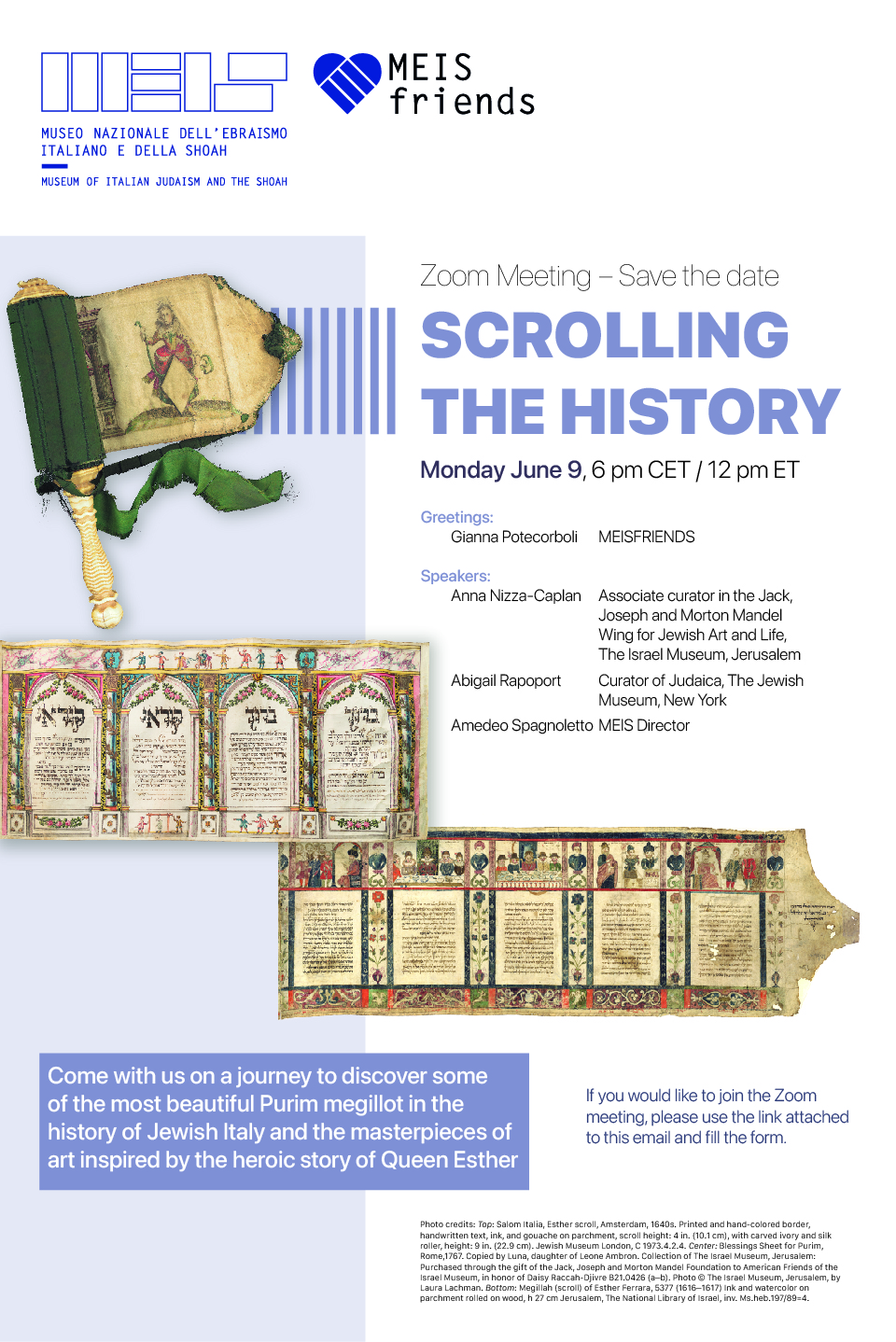

Prorogata fino al 20 luglio la mostra del MEIS “Bellissima Ester”

Online event

Sabato 24 maggio, appuntamento in giardino con la Biblioteca del MEIS