Ecco i libri e i luoghi per salvare la Memoria

di Valeria Palumbo

Se qualcuno ha pensato di divellerle, non devono essere innocue. Le “pietre d’inciampo”, i sanpietrini di ottone che ricordano gli ebrei deportati davanti alle loro case e che l’artista tedesco Gunter Demnig ha diffuso in tutta Europa, servono a scuotere le coscienze. Quando ne sono state rubate 20, che ricordavano la famiglia Di Consiglio, in via Madonna dei Monti 82, a Roma, nel dicembre scorso, due cose sono apparse chiare: la memoria non è mai “innocua” o neutra e tanto meno scollegata dal presente. Secondo, più grave, l’antisemitismo è un’aberrazione che non muore.

FOCUS SULLE DONNE

Per questo è importante la Giornata della memoria, tutt’altro che un’occasione rituale per ricordare l’Olocausto. E per questo è importante l’iniziativa di Oggi e del Corriere della Sera che escono, dal 26 gennaio, accompagnati da dieci volumi sulla storia della Shoah. Si tratta di un lavoro ricchissimo, ideato da Utet, che oltre a ricostruire le origini dell’antisemitismo in Europa, ripercorre la storia stessa della memoria e di come le arti abbiano rievocato l’Olocausto. In questi giorni, le case editrici stanno portando in libreria moltissimi libri dedicati alla Shoah, a cominciare da Scolpitelo nel vostro cuore, di Liliana Segre (Piemme), che fu deportata da bambina ad Auschwitz e oggi è senatrice a vita. Quello di Segre è un invito ai più giovani a “vaccinarsi” contro l’indifferenza. E a non perdere mai la speranza. È ciò che ha fatto anche una donna straordinaria, la pianista Alice Herz-Sommer, morta a 110 anni nel 2014 (all’epoca era l’ex deportata più anziana al mondo). A lei, alla sua resilienza e disciplina, e anche al suo ottimismo, è dedicato lo spettacolo Alice, la pianista di Therensienstadt, in scena il 25 gennaio alle 21, al Teatro Pime di via Mosé Bianchi 94, a Milano (ingresso libero). La stessa mattina al Liceo Bottoni di Milano un reading musicale ricorderà sia lei sia altre intellettuali ebree. Questo è in qualche modo il segno di una nuova sensibilità: sempre di più, dall’oblio, emergono le figure di donne di grande spessore e talento che subirono la persecuzione e la deportazione. Per questo il Parco della musica di Roma ha organizzato il concerto Libero è il mio canto. Musiche di donne deportate, che va in onda su Rai 5, il 27 gennaio. La musica parla al cuore. Così come il cinema impedisce di distogliere lo sguardo: arriva nelle sale Chi scriverà la nostra storia, il docufilm scritto e diretto da Roberta Grossman e prodotto da Nancy Spielberg.

Ma anche una visita ai posti dell’Olocausto restituisce l’orrore, la paura, la disperazione. L’assurdità, stessa del male. In Italia la prima tappa è senz’altro il campo di transito di Fossoli, a 5 km da Carpi, in Emilia Romagna, che fu costruito nel 1942 per i soldati prigionieri. Nel dicembre del 1943 la Repubblica di Salò lo trasformò in un campo di concentramento per ebrei. Nel 1944 diventò un campo poliziesco e di transito: vi sono passati circa 5 mila prigionieri politici e razziali. Da lì furono deportati ad Auschwitz-Birkenau, Mauthausen, Dachau, Buchenwald, Flossenburg e Ravensbrück. Sul primo dei 12 convogli, diretto ad Auschwitz, il 22 febbraio, viaggiava anche Primo Levi che ne scrisse nel libro Se questo è un uomo e nella poesia Il tramonto di Fossoli. In Italia non vi furono campi di sterminio, se non la Risiera di San Sabba, a Trieste, oggi Civico museo. Ma i campi di concentramento e prigionia furono anche a Sud. Due quelli organizzati per la visita: il Museo virtuale Ferramonti di Tarsia, in provincia di Cosenza, e il Lager di Campagna (Salerno), che si chiama Museo regionale della memoria e della pace Giovanni Palatucci.

LUOGHI PER RICORDARE

Molti altri campi sono andati distrutti, a cominciare da quello di Bolzano, di cui si conserva soltanto un tratto di muro. A volte però bastano pochi resti a ricreare l’emozione e stimolare la memoria, soprattutto quando le strutture sono organizzate per accogliere visitatori e studenti. È il caso di Villa Oliveto, Centro di documentazione sui campi di concentramento: si trova a Civitella di Val di Chiana, in provincia di Arezzo. Attivissima anche la Fondazione Villa Emma di Nonantola (Modena), che ospitò un gruppo di ragazzi ebrei, poi salvati. Non si salvarono, invece, molte delle persone deportate dal Binario 21 della Stazione Centrale di Milano, dove oggi sorge il Memoriale della Shoah. Così come ricorda i massacri di ebrei sul Lago Maggiore la Casa della resistenza di via Filippo Turati 9, a Verbania, con il suo Parco della memoria e della pace. Nel ghetto ebraico di Roma, che subì il feroce rastrellamento del 16 ottobre 1943, sorge ora un piccolo e ben fatto Museo della Shoah. A ricordare l’Olocausto sono anche il Museo dell’ebraismo di Ferrara, il Meis, e il Museo ebraico di Bologna. Mentre la Casa della Memoria e della Storia di Roma ha organizzato una serie di eventi fino al 1° febbraio. A Torino, a parte la mostra aperta alla Fondazione Bottari Lattes, si può percorrere il Museo diffuso delle pietre d’inciampo. Camminare è sempre un’ottima forma di riflessione. Per chi volesse sapere che cosa accade nel resto d’Italia per il 27 gennaio, la fonte più ricca è l’Aned, l’Associazione nazionale degli ex deportati nei campi nazisti.

Altri contenuti

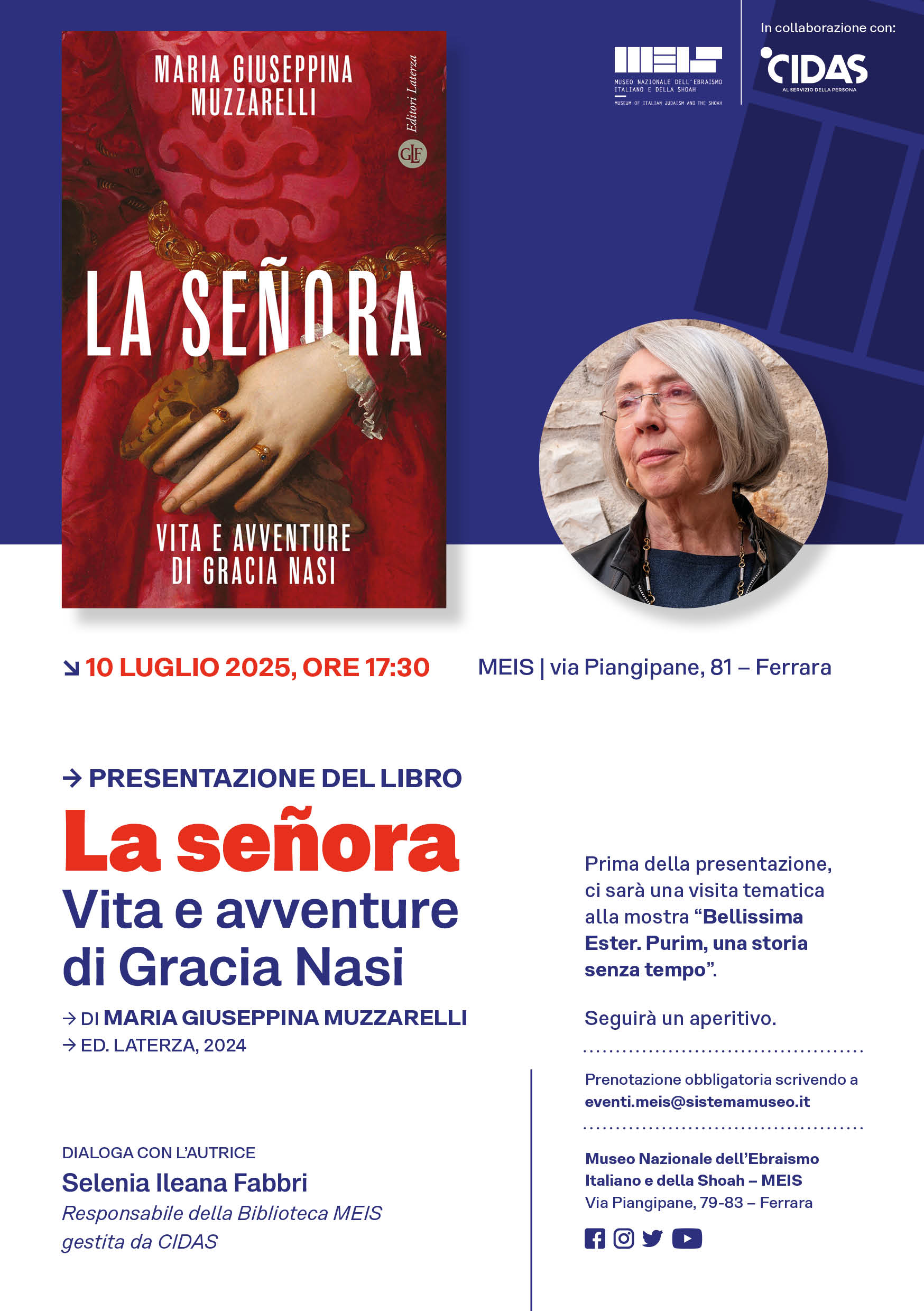

10 luglio, evento in presenza

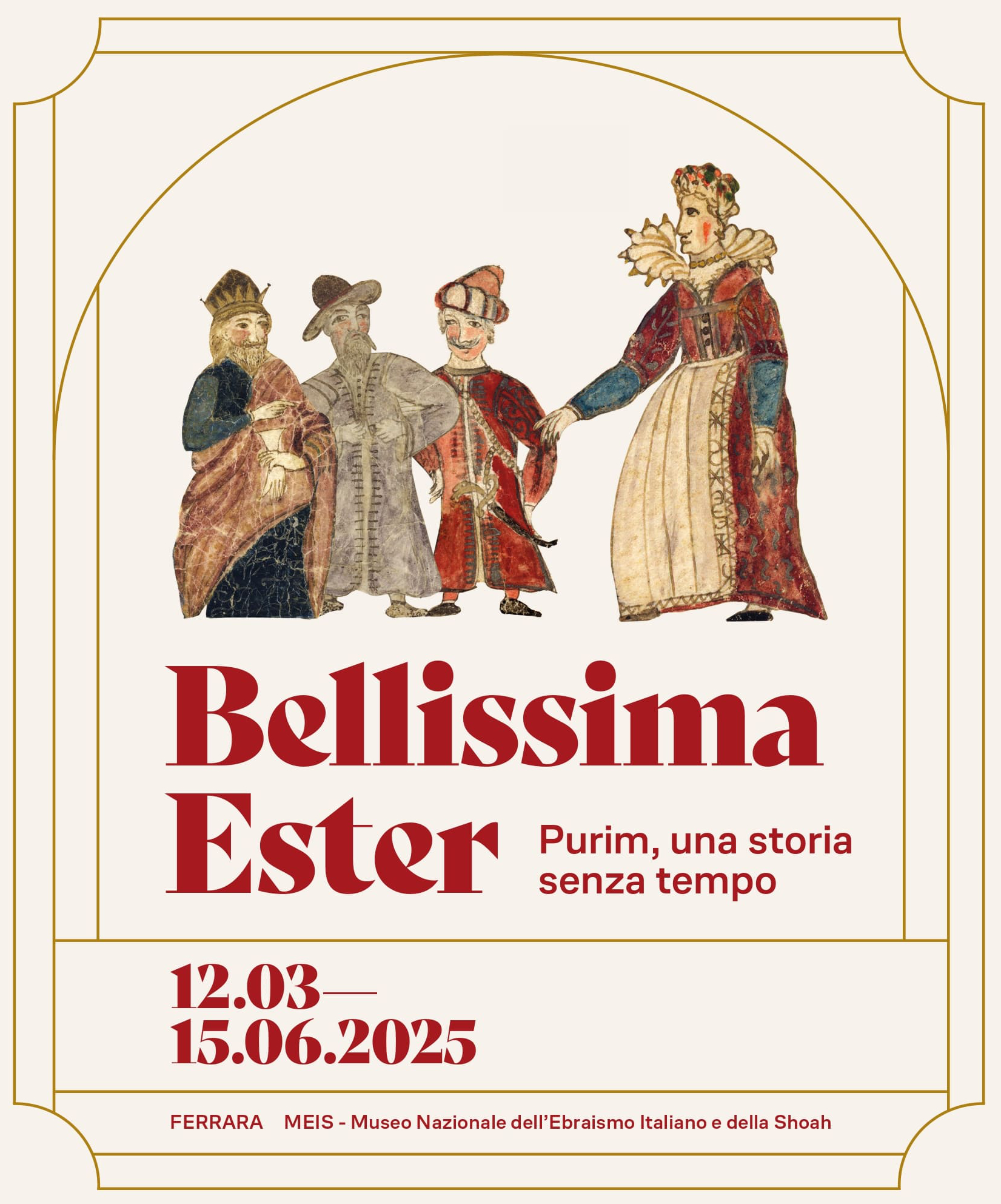

Prorogata fino al 20 luglio la mostra del MEIS “Bellissima Ester”

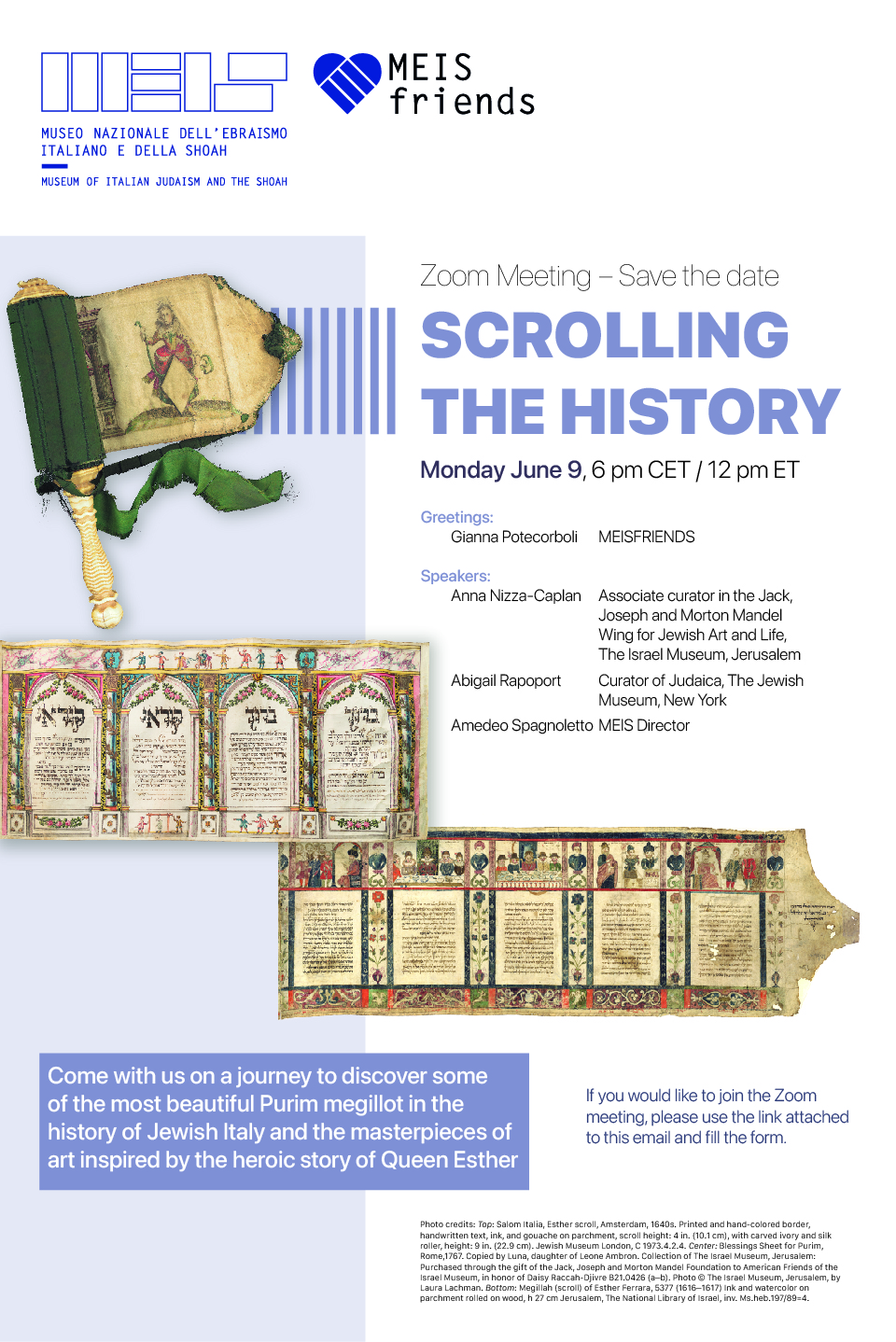

Online event

Sabato 24 maggio, appuntamento in giardino con la Biblioteca del MEIS