Ebrei italiani da mille anni

di Giulio Busi

Dov’è il passato? Per quasi tutti noi, figli (o figliastri) di un’epoca digitale, la risposta è intuitiva. Il passato è alle spalle. Per vederlo dobbiamo voltarci all’indietro, smettere di avanzare, fermarci. Davanti a noi abbiamo – o crediamo di avere – il futuro. Se ci rivolgiamo però all’ebraico, ci aspetta una sorpresa. Le-fanim significa “prima”, “in passato”. Tradotto alla lettera, vuol dire “davanti”, “ciò che ci sta di fronte”. Il passato lo si guarda. Non di sfuggita o con imbarazzo, ma con l’occhio attento di chi vuol capire, imparare, ricordare. Semmai, è il futuro a rimanerci nascosto, inafferrabile dietro la nostra nuca.

È un antichissimo rovesciamento simbolico, questo dell’orientarsi su ciò che è stato, il tenere il volto su quanto è già accaduto, che accomuna le lingue venerande della Mesopotamia, dal sumerico all’accadico. Sapienza profonda o passatismo archeologico? Prendete i tremila anni di storia ebraica, secolo più o meno, guardate cos’è successo, quanto è cambiato, finito, cosa si è trasformato. Eppure, dopo tutto questo tormentato, tragico, vitale, vigoroso procedere, il filo non sé perso, la voce non s’è spenta, e il futuro ebraico non è solo una parola vuota. Dei tre millenni, almeno due sono trascorsi anche, talvolta soprattutto, in Italia. Una poetica etimologia ebraica, I tal Yah, «Isola della rugiada divina», ci dà testimonianza eloquente del rapporto emotivo e culturale che lega il giudaismo alle sorti del nostro Paese. Il Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah (MEIS), che s’inaugura a Ferrara, giovedì 14 dicembre, con una cerimonia, il giorno precedente, a cui parteciperanno il Presidente Mattarella e il Ministro Franceschini, è la prima, grande istituzione di respiro internazionale nata per racchiudere tutta questa “rugiada” di benedizione e continuità, senza nascondersi la pioggia buia della discriminazione e della persecuzione. Se la vita diaspora è di per sé mobile, trasversale, fluida, potrà mai esserci un luogo che la contiene e la rappresenta davvero? La risposta, ebraicamente, è: «Sì, se…» Il “se”, in questo caso, è un Museo-non-museo, che tenga il passato davanti agli occhi, e lo metta a disposizione di tutti – ebrei e non, italiani e non. Lo scopo è quello di percepire la diversità come forza, opportunità, insegnamento. Quando è stato istituito dal Parlamento, nel 2003, quello ferrarese era un museo sulla carta. Per trasformarlo in pietre, oggetti, racconti, ci sono voluti quasi quindici anni e una bella dose di ostinazione. S’è preso un complesso dalla storia tormentata, l’ex carcere della città estense, in via Piangipane, verso i margini dell’addizione erculea, la cinta ampia e ambiziosa voluta da Ercole I d’Este, entro cui Ferrara ha vissuto e sognato per cinque secoli. In funzione fino al 1992, il carcere si porta con sé la sua eredità di luogo separato e separante. Poteva sembrare un’ipoteca troppo pesante, eppure oggi, dopo il recupero mirabile del corpo di fabbrica centrale, e in attesa che vengano realizzati gli altri, nuovi edifici già progettati, questi ambienti, un tempo di confine e di afflizione, danno il proprio misterioso impulso alla rappresentazione della storia “altra” dell’ebraismo italiano. A Michel Foucault, inventore della nozione di “eterotopo”, spazio irreale e, assieme, realissimo, sarebbe certo piaciuta la metamorfosi di una prigione in contenitore di memoria riattivata. Anzi, più che un recipiente inerte di cose già accadute, il MEIS ci si rivela come una macchina in piena funzione, che guadagna velocità ed è pronta a mettere in circolazione consapevolezza e informazioni.

La mostra inaugurale, curata da Anna Foa, Giancarlo Lacerenza e Daniele Jalla, s’intitola Ebrei, una storia italiana. I primi mille anni, ed è accompagnata dallo spettacolo multimediale Con gli occhi degli ebrei italiani, che offre l’introduzione permanente ai temi del MEIS. Mille anni per cominciare, insomma, come un saggio dell’intero percorso, con il passo lungo di chi ha davvero tante cose da raccontare. Volete prendere l’avvio dalla Roma di Giulio Cesare, a favore del quale la comunità ebraica, già importante, si schiera compatta? O preferite vedervela con la conquista romana di Gerusalemme, nel 70 e.V., e l’orgoglioso sfoggio delle spoglie sottratte al Tempio, immortalato sull’Arco di Tito? Leopold Zunz, grande storico ottocentesco del giudaismo, ha scritto che i nomi rappresentano gli annali in cifra di un popolo. A giudicare dall’onomastica che ricorre negli oggetti e sulle lapidi in esposizione, fatte venire per l’occasione dai musei di mezza Italia e dall’estero, la vicenda ebraica nella Penisola, tra l’età antica e quella alto-medievale, è stata molto spesso al femminile. Tanti i nomi e gli scorci di vite di ebree – Claudia, Felicita, Marcella, Gaudentia, Isidora, Aster, Faustina, Coelia Paterna, Mara, Ammia, Artemidora. Spose e madri, naturalmente, ma anche orgogliose e prospere protettrici di sinagoghe, schiave deportate dopo la presa della Città santa, o bimbe strappate dalla morte all’affetto della famiglia. Ricordate in greco, in latino, in ebraico, perché dove c’è vita ebraica gli idiomi si moltiplicano e si accavallano, queste figure femminili, di cui intuiamo la vivacità, sono una delle novità di un racconto sempre avvincente. Che ci sia tanto ebraismo nel passato italiano sarà per parecchi una scoperta, E anche che si sia tanta Italia nell’ebraismo. Durante il primo millennio, la geografia è vistosamente sbilanciata. L’ebraismo pulsa a sud e langue nella pianura padana e verso le Alpi. Da una parte i commerci, dall’altra la vita religiosa e quella culturale, poesia. La vita ebraica italiana attecchisce e si sviluppa tra Puglia, Campania, Calabria e Sicilia, sempre ravvivata dall’antica fiamma della Comunità di Roma, vera lampada perpetua, che ancor oggi rimane accesa, dopo tanti secoli. Sul giudaismo nel Settentrione sappiamo molto meno, soprattutto dopo il declino dell’impero romano. Un Museo dell’ebraismo italiano serve anche a questo. A prendere la carta geografica e a girarla sotto in su. Avete perso l’orientamento? Venite al Museo, e guardate davanti a voi.

Altri contenuti

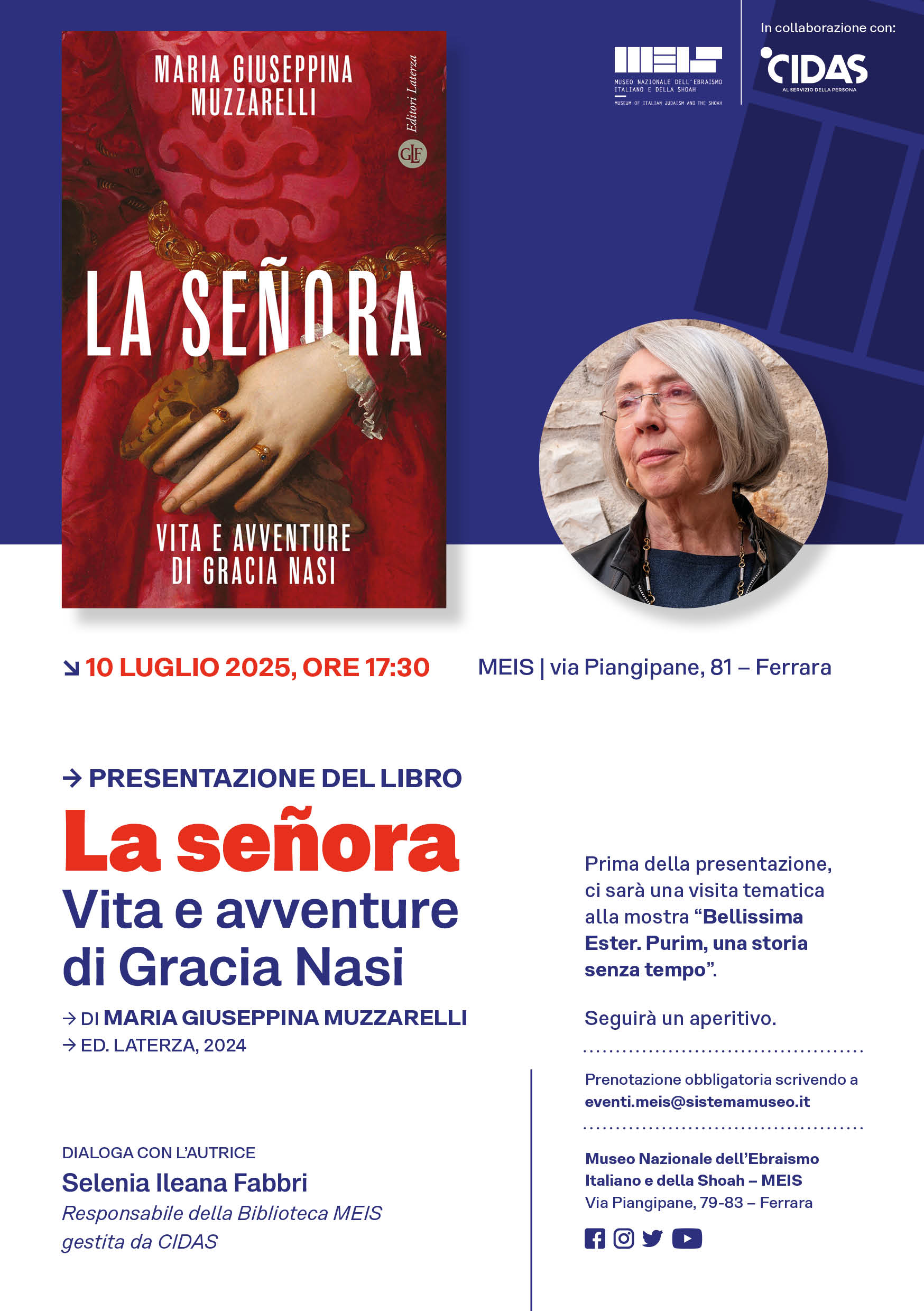

10 luglio, evento in presenza

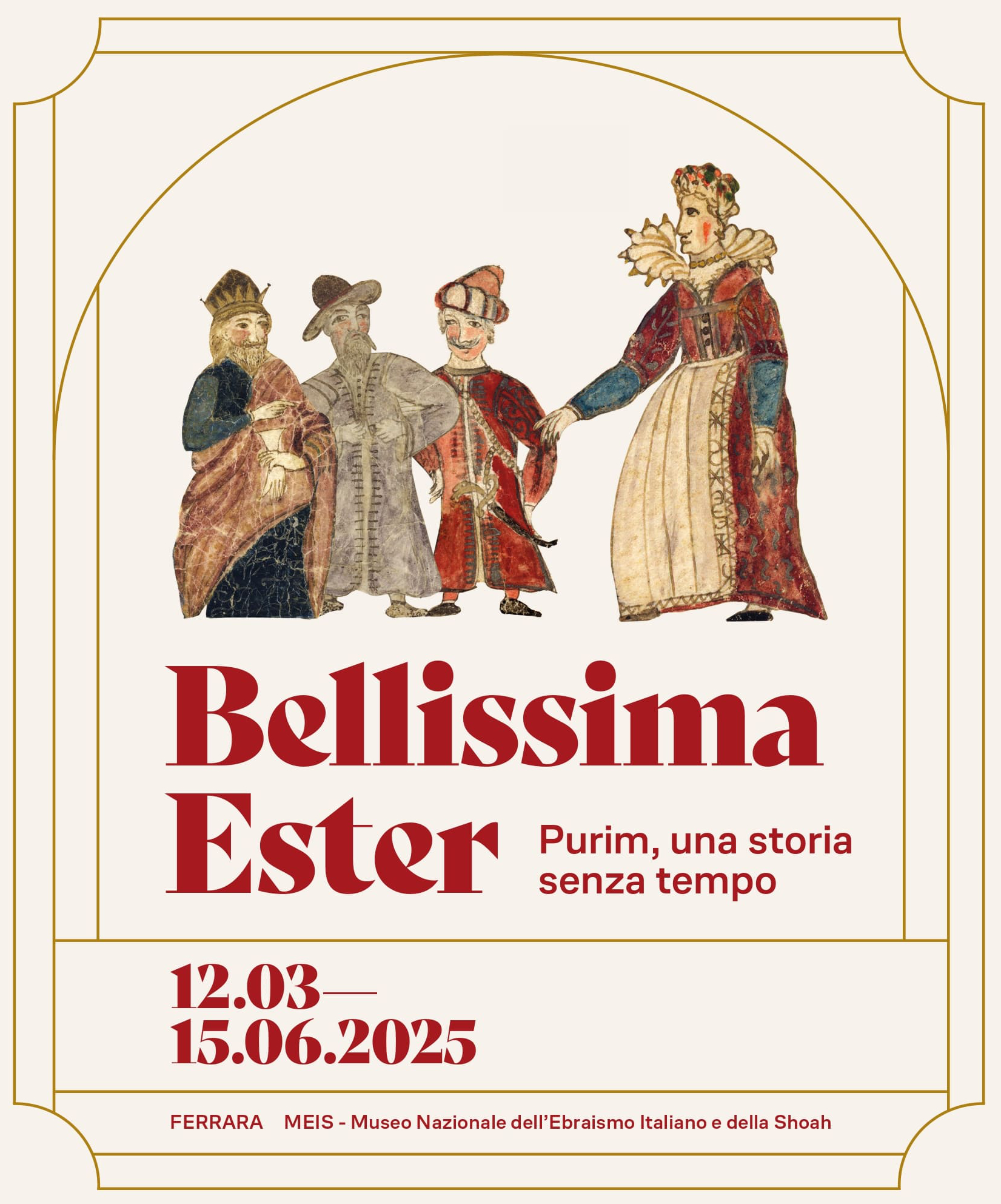

Prorogata fino al 20 luglio la mostra del MEIS “Bellissima Ester”

Online event

Sabato 24 maggio, appuntamento in giardino con la Biblioteca del MEIS