Il lato ebraico del Rinascimento. Così una minoranza di origini diverse prese parte alla rivoluzione culturale

ARIELA PIATTELLI

È un percorso mai visto nel Rinascimento quello della mostra che inaugura domani al Meis di Ferrara, dove resterà fino al 15 settembre. Intitolata «Il Rinascimento parla ebraico» e curata da Giulio Busi e Silvana Greco, l’esposizione guarda a uno dei periodi culturali più importanti attraverso la lente del dialogo, dell’incontro ma anche dei momenti difficili tra la cultura ebraica e quella cristiana in Italia.

Opere d’arte, codici miniati, documenti, in una scenografia che permette di immergersi in un viaggio nel mondo ebraico dell’epoca: ed ecco le botteghe, le case, i luoghi di studio, una sinagoga rinascimentale in cui si può ammirare il più antico esemplare italiano di Aron Akodesh, ovvero l’armadio sacro che racchiude i rotoli della Torah. Ci sono la Guida dei perplessi del rabbino e filosofo Mosè Maimonide, il prezioso manoscritto «testimone» nella Mantova rinascimentale, e un contratto tra un ebreo e un cristiano per l’istituzione di una scuola di ballo a Pesaro, firmato da un notaio d’eccezione: si tratta di Antonio da Vinci, il padre di Leonardo.

In alcuni dipinti si nascondono o spuntano scritte ebraiche, come nella Sacra famiglia e famiglia del Battista di Andrea Mantegna, in cui Giuseppe veste una fascia con su scritto «padre». «La mostra affronta uno dei periodi più importanti della storia della nostra Penisola», spiega il presidente del Meis Dario Disegni, «in cui venne coniata di fatto l’identità culturale italiana: rappresenta, quindi, un progetto originale e di grande rilevanza, indispensabile per la diffusione di valori fondamentali di civiltà nel complesso momento storico che stiamo attraversando».

IL RACCONTO DI UN DIALOGO COMPLESSO MA FRUTTUOSO

Una preziosa lezione offerta dalla storia all’Italia e all’Europa dei nostri giorni

SIMONETTA DELLA SETA

Il capitolo rinascimentale della storia ebraica, e in particolare quello che si svolge in Italia, tocca, in tutti i sensi, il cuore della missione del Meis. Racconta infatti un dialogo tra minoranza e maggioranza che è complesso ma possibile, a volte fruttuoso, non sempre privo di ombre, ma percorribile e spesso arricchente. Una preziosa lezione che l’Italia raccoglie dalla sua storia per offrirla all’oggi, e in particolare all’Europa.

Nel periodo del Rinascimento italiano gli ebrei sono attori attivi; la loro vita si intreccia con quella circostante e li vede agire da protagonisti e interlocutori a pieno titolo. Come ci ha insegnato per primo Roberto Bonfil (Gli ebrei in Italia all’epoca del rinascimento, 1991), la diversità-opposizione espressa dall’identità ebraica gioca «una funzione addirittura positiva».

Da un punto di vista storiografico, siamo per fortuna lontani da quella che il grande storico statunitense Salo W. Baron (1895-1989) definiva «una visione lacrimosa della storia ebraica». Gli ebrei plasmano le proprie vite e sono perfino in grado di partecipare alla grande rivoluzione culturale in atto nel Rinascimento. A volte ne sono pienamente dentro, negli ingranaggi, nei movimenti ispiratori, nei meccanismi produttivi.

Arricchimento reciproco

Per dirla ancora con Bonfil, «è piuttosto la storia di una presa di coscienza di Sé nell’atto di una riflessione speculare sull’Altro, cioè di una riflessione sull’Altro come in uno specchio». Lo storico britannico Cecil Roth, che tanto si dedicò al caso dell’ebraismo italiano, rimase così affascinato dalla partecipazione degli ebrei alla stagione rinascimentale che pubblicò nel 1959 il volume The Jews in the Renaissance rivelando per primo l’originalità e l’estensione di questo abbraccio culturale, nonché i suoi effetti sia sulla cultura di maggioranza sia, in modo quasi speculare, su quella ebraica.

Effettivamente l’ebraismo si riflette così tanto sulla società rinascimentale che vi entra appieno, di essa si arricchisce, contribuendo al contempo alla sua crescita. Una società che dialoga è ancora oggi una società più capace di sviluppo.

Un’altra grande forza della mostra «Il Rinascimento parla ebraico» è che collega strettamente il Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah alla città che lo ospita, Ferrara, fulcro e fucina del dialogo tra ebrei e cristiani durante il periodo umanistico. Il visitatore può uscire dal Meis e immergersi nella città rinascimentale, oltre che nella Ferrara ebraica, dalla quale non a caso provengono alcuni oggetti chiave della mostra e alcuni dei suoi racconti più avvincenti.

Infine, la vicenda rinascimentale serve da svolta, nella storia come nel percorso museale, per capire una rinascita non scontata della cultura ebraica dopo un trauma quasi pari alla distruzione del Tempio di Gerusalemme per opera di Tito nel 70 d.C., ovvero l’espulsione degli ebrei da tutti i territori spagnoli – Sud d’Italia compreso – a partire dall’editto del 1492.

Dopo la brutale cacciata da tutte le città meridionali della Penisola, Napoli inclusa, dove in certi casi costituivano ormai il 10% della popolazione rafforzandone il tessuto culturale ed economico, gli ebrei si spostarono o verso i domini del Sultano ottomano o a Nord della Penisola, affluendo nella comunità romana, ma anche in quelle di Firenze, Mantova, Ferrara, Venezia, Genova, Pisa ecc. In queste stesse città arrivarono gli ebrei in fuga da Spagna e Portogallo. Così, mentre il Sud si svuotava di quella cultura ebraica presente ormai da oltre quindici secoli, il Nord incontrava una cultura ebraica nuova, quella proveniente da Sefarad (in ebraico Spagna).

Un duro pregiudizio

È a questo punto che nelle città italiane vivono componenti ebraiche di origine diversa: provenienti dalla Terra di Israele, o da Roma (riti designati ormai come «italiani»), o dalla Sicilia, dalla Catalogna, dalla Castiglia, dal Portogallo (riti sefarditi) o dall’Europa centrale (riti ashkenaziti, dalla parola Askenaz, Germania). Questo accadde in particolare a Venezia e a Ferrara ed ebbe i suoi frutti positivi sia sulla cultura ebraica sia su quella circostante, prima di ricadere nuovamente in una dura ondata di antigiudaismo.

La mostra ci spiega anche come dall’abbraccio tra culture possa a volte nascere un duro pregiudizio. Si tratta di un aspetto modernissimo e importante del percorso. Il racconto dell’antigiudaismo crea un raccordo, nel museo, con la parte che racconta la storia delle persecuzioni più recenti, in particolare la Shoah. Dopo aver compreso quanto gli ebrei siano stati parte della vita, della cultura e della storia del nostro Paese, il visitatore coglie in modo ancora più profondo lo shock di vecchie e nuove discriminazioni, e la tragedia che esse hanno comportato non solo per gli ebrei, ma per tutti.

Direttrice del Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah

Altri contenuti

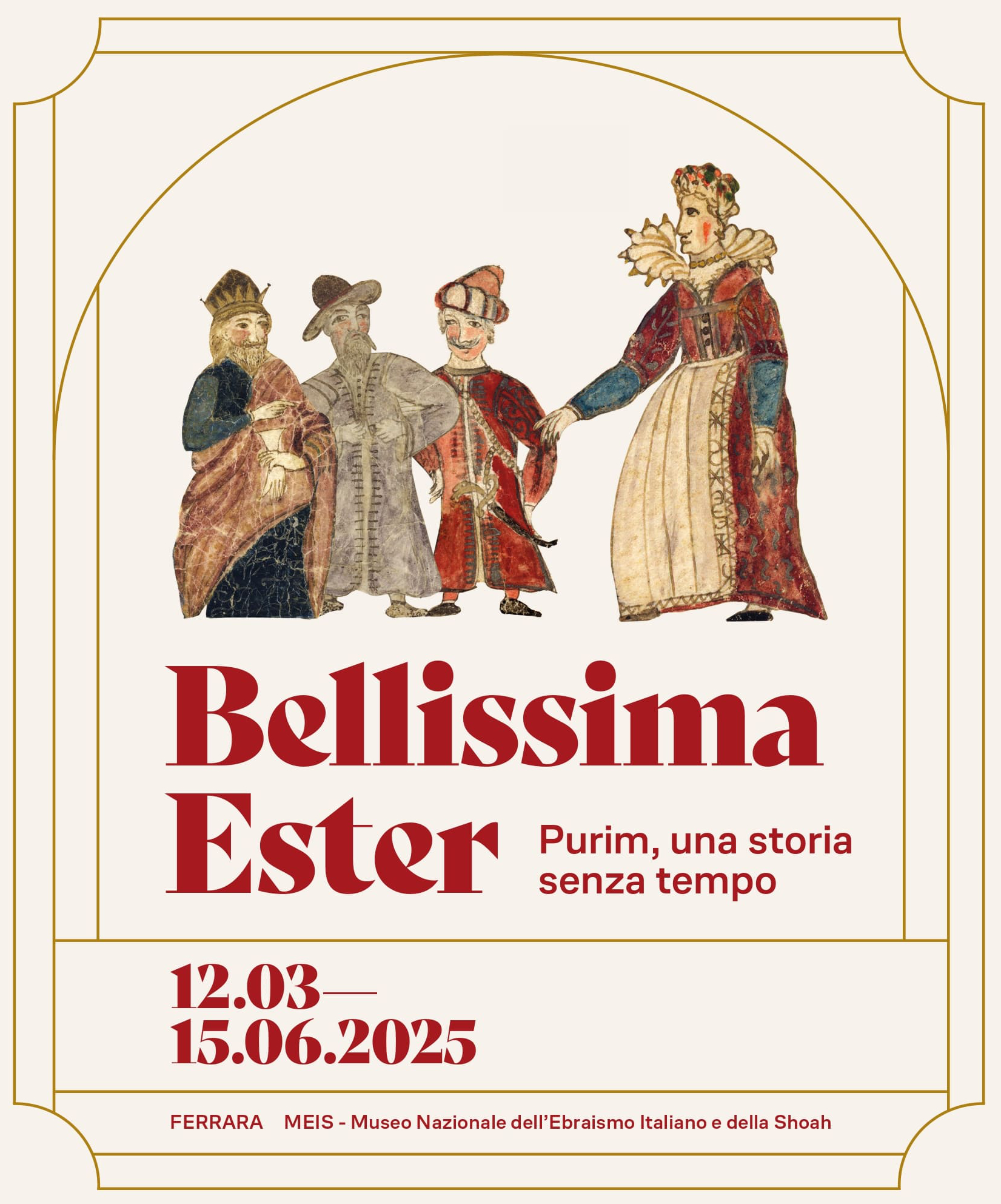

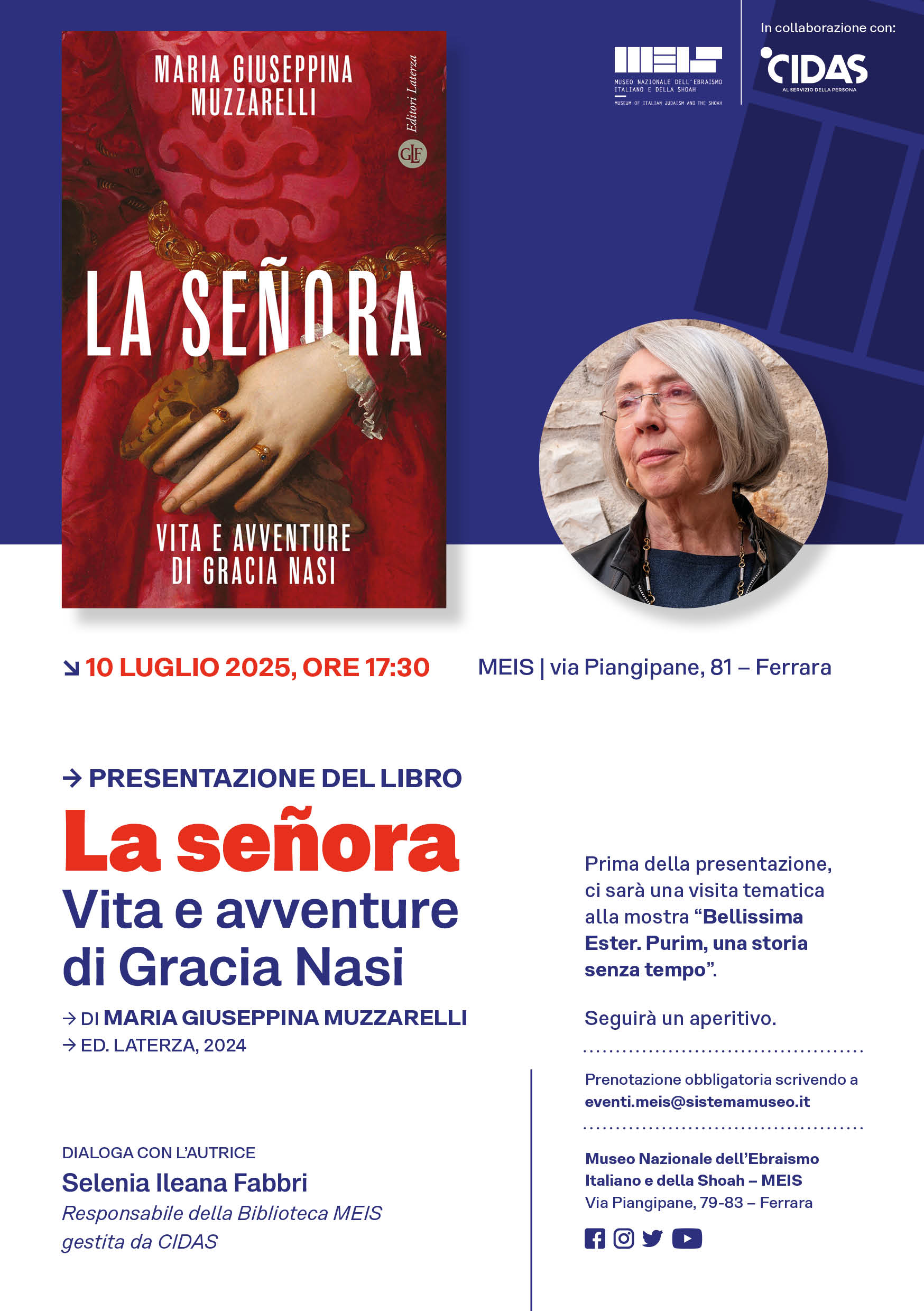

10 luglio, evento in presenza

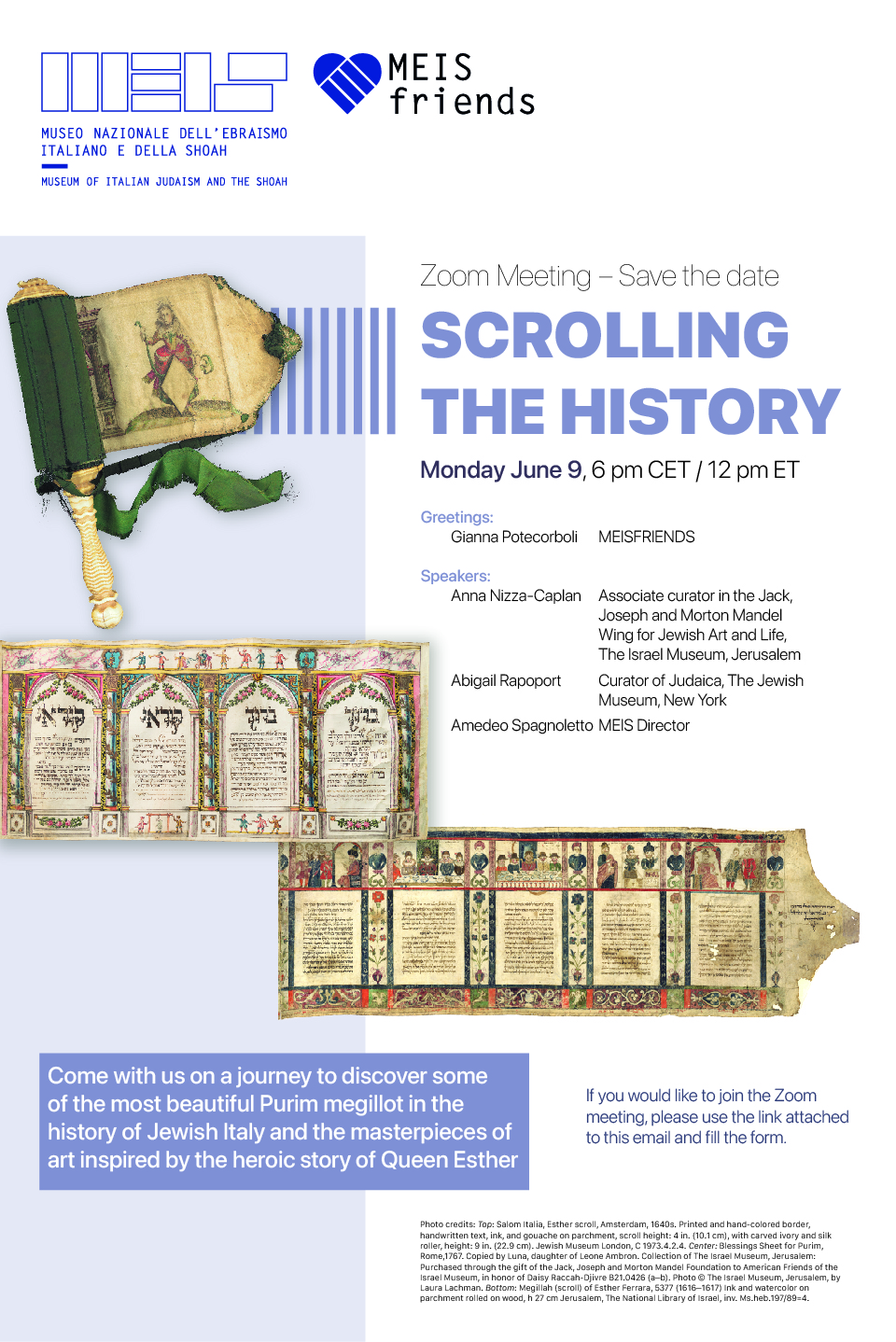

Prorogata fino al 20 luglio la mostra del MEIS “Bellissima Ester”

Online event

Sabato 24 maggio, appuntamento in giardino con la Biblioteca del MEIS